こんにちは、弁護士の石井です。

夫に大きな不満があるわけじゃない。

DVや借金、浮気もない。

でも、なぜかふと『離婚』という言葉が頭をよぎる。

そんなふうに感じたことはありませんか。

誰にも説明しづらいこのモヤモヤ。

子どもが手を離れ、夫が定年を迎え、ふと自分の人生を振り返ったとき、「私の人生、このままでいいのだろうか?」という漠然とした不安や焦り。

それは、人生の折り返し地点に立った多くの40代、50代の女性が経験する、ごく自然な感情です。

ある調査では40代・50代の既婚女性の約半数が「離婚を考えたことがある」と答えています。

「死ぬまでこの人の世話をするの?」「なんでこの人と結婚したのかしら」「がまんを重ねてきたけれど、いっそ離婚したほうが楽になれるかも」と考えている女性は、同世代の男性が思っている以上に多いのです。

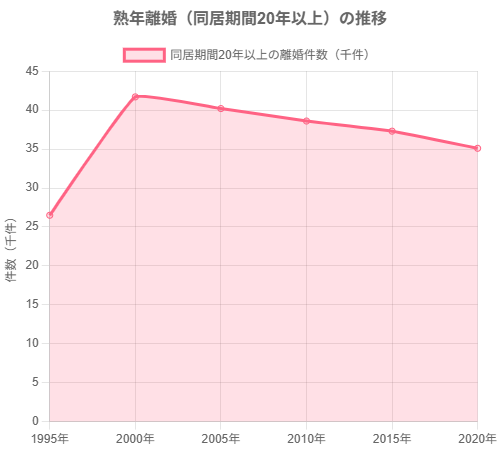

また、近年の統計データは、長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」が増加傾向にあることを示しています。

特に、同居期間が20年以上の夫婦の離婚件数は、1990年代から増加し、高水準で推移しています。

これは、もはや熟年離婚が珍しい出来事ではなく、多くの人が直面する社会的な現象であることを物語っています。(厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」などを参照)

同居期間別離婚件数の推移(イメージ)

このように、あなたが感じている悩みは、あなただけが感じているものではありません。

しかし、その感情の正体は何なのでしょうか。

決定的な理由がないからこそ、誰にも相談できず、自分の中で「我慢が足りないだけかもしれない」「贅沢な悩みだ」と蓋をしてしまう。

そうして、見えない心の壁に一人で向き合い、出口のない迷路をさまよっているような感覚に陥ってはいないでしょうか。

この記事は、そんな女性が抱える「言葉にできない感情」の正体をまずは把握しようという試みになっています。

ぜひ最後までお付き合いください。

別に、はっきりした不満があるわけじゃない。

でも、なんとなくこのままでいいのかなって思ってしまう

そんな気持ちがふと湧いてきて、自分でも戸惑ってしまう。

もしかしたらそれは、あなた自身が悪いわけでも、気まぐれでもなく、40代・50代という人生の節目に差し掛かったからこそ生まれる、自然な感情かもしれません。

この章では、多くの女性が共通して直面する「言葉にできないモヤモヤ」の正体を、具体的なデータとシーンを交えて解き明かし、あなたの感情が特別なものではないことを明らかにします。

この「言葉にできない違和感」の正体は何なのでしょうか。

実はそこには、人生の節目で起きるいくつもの変化が、心に静かに影響を与えているのです。

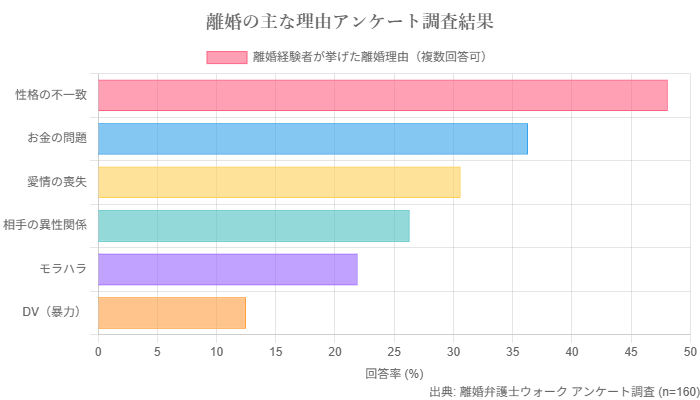

以下のアンケート調査をご覧ください。

【出典について】

こちらのグラフは、離婚経験者160名に「なぜ離婚したのか」を尋ねた調査結果です。

最も多い理由は「性格の不一致」。

次いで、「お金の問題」「愛情の喪失」「モラハラ」「DV」などが挙がっています。

一見、当たり前の理由に見えるかもしれません。

でも、これらの背景には、もっと複雑で繊細な感情の積み重ねが隠れています。

たとえば「性格の不一致」と言っても、 若い頃は気にならなかった価値観のズレが、 40代・50代になって生活に大きな影響を及ぼすようになることがあります。

たとえば、「愛情の喪失」とは、派手なケンカや裏切りの話ではなく、 日々の会話のなさ、感謝されない家事、無関心なまなざしの中で、 少しずつ「この人とは、もう心が通っていないかもしれない」と感じるようになっていくことかもしれません。

これらの理由は、たった1日の出来事で決まるものではありません。

長年の小さなすれ違いや変化に気づかないままの放置の結果、ある日ふと「もう無理かもしれない」と思ってしまう。

そんなケースが多いのです。

そしてそれが、心の奥にじわじわと広がっていくモヤモヤの正体なのです。

そこには、「子どもの独立」「夫の定年」「更年期」「親の介護」など40代・50代という年代特有のライフステージの変化が大きく関わっています。

こうした変化が、これまで心の奥に押し込めてきた違和感や不満を一気に表面化させるきっかけになるのです。

ここからは、実際にどういった背景や出来事が、「性格の不一致」「愛情の喪失」「価値観のズレ」といった形で表れてくるのか掘り下げていきましょう。

ライフステージの変化がもたらす感情の波

40代から50代にかけて、女性の人生は大きな転換期を迎えます。

これまで家庭の中心にあったものが変化し、自分自身の存在意義や夫婦関係について、否応なく向き合わされる時期なのです。

「子どもが巣立つまでは」と、自分の気持ちに蓋をしてきた女性は少なくありません。

子育てという共通の目標、そして「母親」という明確な役割が、夫婦関係の緩衝材となっていたケースは非常に多いのです。

しかし、子どもが独立し、その役割が一段落したとき、心にぽっかりと穴が空いたような喪失感、いわゆるエンプティネスト・シンドロームに襲われることがあります。

旦那様と二人きりの時間が増えたことで、これまで見て見ぬふりをしてきた夫婦間の問題が、急にクローズアップされるのです。

「この人と、これから先の長い人生を二人だけで過ごしていくのか」と考えたとき、漠然とした不安が具体的な絶望感に変わることもあります。

夫が定年退職し、家で過ごす時間が増えると、これまで適度な距離感で保っていた夫婦の関係が、急に密室のように重く感じられることがあります。

些細な言動、何もしない夫の姿、生活リズムのズレ、それらがストレスの引き金となり、蓄積していきます。

「夫源病(ふげんびょう)」という言葉があるように、夫の存在そのものがストレスの原因になってしまうことも、決して珍しくはありません。

この年代は、女性ホルモンの変化により、心身に大きな影響が出やすい時期でもあります。

倦怠感、イライラ、不安感、涙もろさ。

これらは決してわがままでも甘えでもなく、体の変化によって起こる自然なことです。

ただ、それを理解しようとしないパートナーの態度や無関心が、女性にとっては何よりもつらく、「私はひとりなんだ」と感じる瞬間を、より深い孤独にしてしまうのです。

親の介護が現実のものとして迫ってくる年代でもあります。

夫の親を誰が看るのか。

介護に対する価値観の違いや、夫からの無関心・丸投げの態度に、「私はいつまで誰かのために生きなきゃいけないの?」と、心が悲鳴を上げはじめます。

長年の積み重ねで顕在化する「価値観のズレ」

ライフステージの変化は、あくまで「きっかけ」に過ぎません。

その根底には、結婚生活を通じて少しずつ、しかし確実に蓄積されてきた「価値観のズレ」が存在します。

若い頃は気にならなかった、あるいは見て見ぬふりができた小さな亀裂が、時間を経て修復不可能な溝となっていくのです。

夫婦関係がうまくいかないと感じる最大の原因の一つが、コミュニケーション不足です。

40代になると、子どものこと以外に共通の話題がなくなり、会話が途絶えがちになります。

「おはよう」「おやすみ」以外、一言も口をきかない日もある。

同じ家に住んでいながら、お互いの考えていることや感じていることに関心がなくなり、「ただの同居人」と化してしまう。

この状態は孤独感を生み出します。

家庭内に自分の居場所がないと感じ、夫の存在が空気のようでありながら、重苦しいプレッシャーにもなっている。

そんな矛盾した感情に苦しむ女性は少なくありません。

老後の生活が現実味を帯びてくるこの年代では、金銭感覚の違いが深刻な問題として浮上します。

将来のために節約したい妻と、趣味や付き合いにお金を使いたい夫。

お金の使い方に対する根本的な考え方のズレは、生活の基盤を揺るがす大きな不安要素です。

特に、夫が家計を全く把握しておらず、妻のやりくりを軽視するような態度を取る場合、妻の不満は計り知れません。

長年、家計を支えるために見えない努力を続けてきた自負があるからこそ、その苦労を理解しようとしない夫の姿に、深い失望を覚えるのです。

40代、50代になると、セックスレスに悩む夫婦は増加します。

日本性科学会の調査では、性交停止年齢の平均は女性で50.6歳というデータもあります。

セックスレスが続き、「女」として扱われていない感覚が、自己肯定感をじわじわと傷つけていくこともあります。

言葉にしづらいけれど、無視できないこの感情は、夫婦の関係に確かな亀裂を生み出します。

セックスレスは、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一つとして、夫婦関係の破綻を象徴する深刻な問題なのです。

最終的に、多くの問題は「相手へのリスペクトの欠如」に行き着きます。

長年の結婚生活の中で、感謝の言葉がなくなり、相手の存在が当たり前になる。

妻の家事や育児への貢献を評価せず、「誰のおかげで生活できているんだ」といったモラハラ的な言動を繰り返す。

あるいは、妻の意見や感情を軽視し、人格を否定するような言葉を平気で口にする。

こうしたリスペクトのない言動の積み重ねは、愛情を少しずつ削り取り、やがて「この人とはもう一緒にいられない」という決定的な感情へと変わっていきます。

大きな事件がなくとも、日々の小さな「心の傷」の蓄積こそが、熟年期の離婚を考える最も根深い原因なのかもしれません。

まとめ

・40代・50代女性の約半数が離婚を考えた経験があり、その悩みは決して特別なものではない。

・子どもの独立や夫の定年といったライフステージの変化は、夫婦関係を見つめ直す大きなきっかけとなる。

・明確な離婚理由がなくとも、「コミュニケーション不足」「価値観のズレ」「リスペクトの欠如」といった長年の問題の蓄積が、「言葉にできないモヤモヤ」の正体である。

・これらの問題は個人の性格だけでなく、年代特有の社会構造や環境の変化が大きく影響している。

2 ご相談者様の体験談

問題の構造を客観的に理解した次は、あなた自身の心と深く向き合う時間です。

ここでは、心理療法の一つである「ナラティブ・アプローチ(物語療法)」という考え方をご紹介します。

この章では、あなたと同じように「言葉にできないモヤモヤ」を抱えていた一人の女性の物語を通して、ナラティブ・アプローチがどのように心を解放するのかを具体的に見ていきます。

これからご紹介する慶子さんのケースは、まさにこの「物語の書き換え」を経験した一例です。

彼女がどのようにして自分の物語を捉え直し、新たな一歩を踏み出したのか、その心の軌跡を辿ってみましょう。

【ケーススタディ】慶子さん(48歳・専業主婦)の物語

慶子さんは、20年以上の結婚生活を専業主婦として過ごしてきました。

彼女が信じてきたのは、

家族のために尽くすことこそが、女性の幸せ。

という、いわば自己犠牲の物語でした。

夫はまじめで仕事熱心。

子どもたちも素直に育ってくれた。

傍から見れば、何不自由ない幸せな家庭です。

子どもたちも素直に育ち、表面的には何の問題もない、いわゆる「理想的な家庭」に見えていました。

けれどその穏やかさは、慶子さんの我慢と努力の積み重ねで成り立っていたものだったのです。

・夫の機嫌を損ねないように、常に顔色をうかがう

・自分の意見は飲み込み、決定は夫に任せる

・子どもの予定に合わせて、自分の時間をすべて後回しにする

それが「良き妻、良き母」の役割であり、「当たり前」のことだと自分に言い聞かせてきました。

友人にランチに誘われても、「夫が帰るまでに夕食の準備をしないと」と断ることが何度もありました。

慶子さんという「個人」の存在は、どんどん薄れていきました。

そんな慶子さんの心に変化が訪れたのは、下の子どもが家を離れ、夫婦ふたりきりの生活が始まったときでした。

夕食の時間。

音のない食卓に、ただテレビの音だけが響いている。

夫と会話はなく、目も合わない。

その時、慶子さんは、まるで自分だけが世界から取り残されたような、激しい虚無感に襲われました。

私は、この先、何のために生きていくんだろう?

その日を境に、慶子さんの心はバランスを崩し始めます。

これまで気にならなかった夫の些細な言動。

食事の時の咀嚼音、テレビのリモコンを独占する姿、脱ぎっぱなしの靴下。

そのすべてに、言いようのないイライラが募るようになりました。

同じ空間にいることすら苦痛で、夫が帰宅する足音が聞こえると動悸がするほどでした。

まさに「夫源病」の状態です。

でも、夫にその気持ちを伝えても、返ってくるのはこんな言葉だけ。

何を言ってるんだ?

お前は恵まれてるじゃないか。何が不満なんだ?

そうして、慶子さんの苦しみは存在しないことにされていきました。

心の中だけに押し込められたモヤモヤは、彼女をますます孤立させていったのです。

そんな状況の中、慶子さんは私にご相談くださいました。

初めてのご相談では、「離婚をしたい」という明確な希望はありませんでした。

むしろ、こんなふうにおっしゃったのをよく覚えています。

離婚ってほどじゃないんです。

ただ、今のままだと、自分が壊れてしまいそうで

これまで、夫や子どもに尽くすことが「正しいこと」だと信じて、気づけば、自分の気持ちを口にすることすら忘れていたという慶子さん。

私はまず、「法律的な選択肢」よりも、「その気持ちにちゃんと理由がある」ことを丁寧にお伝えしました。

私がご提案したのは、「感情のジャーナリング」という方法でした。

誰にも見せないノートでいいので、思ったことをそのまま書いてみませんか?

それだけでも、心が少し整理されることがあります。

慶子さんは、少し戸惑いながらも「やってみます」と言ってくださいました。

最初は「今日も夫の〇〇にイライラした」といった不満ばかりでしたが、書き続けるうちに、心の奥底にしまい込んでいた感情が溢れ出してきました。

- 本当は、あの時、海外旅行に行ってみたかった

- 本当は、パートでもいいから外で働いてみたかった

- あの時、夫に『ありがとう』の一言が欲しかった

そこには、これまでずっと無視し続けてきた、慶子さん自身の「本音」がびっしりと綴られていきました。

日記を何度も読み返す中で、慶子さんはようやく気づきました。

彼女が苦しかったのは、「夫」という存在そのものではなく、良き妻・良き母であるべきだと、自分自身に課していた物語だったのだと。

子どもの頃から、親の期待に応えることが当たり前だった。

本当の感情を出さずに生きてきたこと。

その延長に、今の結婚生活があったこと。

こうした気づきは、「自分の物語を、自分の手で書き直してもいいんだ」という意識へとつながっていきました。

慶子さんは、すぐに離婚を決断したわけではありません。

でも彼女の中で、確実に人生の主導権が自分の手に戻ってきた感覚が芽生えていました。

彼女の目標は、「夫と別れるかどうか」ではなく、自分が心から笑って生きられる未来を選び直すことへと、静かにシフトしていったのです。

・パートの仕事を探してみる

・興味のあった趣味サークルに足を運んでみる

そんな小さな一歩から、慶子さん自身の物語が、静かに動き出しました。

自分がどう生きたいかを考えていいんだって、やっと思えるようになりました。

まとめ

・今のモヤモヤは、「あなたが間違っているから」ではなく、心が出しているサインです

・感情を言葉にすることは、あなた自身の気持ちと向き合う大切な一歩です

・弁護士への相談は、「離婚するかどうか」だけを決める場所ではありません。自分の人生を見つめ直す“安全な対話の場”として使ってもらえたらと思います

3 さいごに

ここまで読んでくださってありがとうございます。

この文章が、あなたの胸の中にある「なんとなく離婚したい」という言葉にしづらい気持ちを、少しでも整理するきっかけになっていたら嬉しいです。

誰にも話せない。理由もわからない。

それでも「このままの人生でいいのかな」とふと立ち止まる瞬間は、きっと誰にでも訪れます。

特に、40代・50代という節目には、役割の変化や心と体のゆらぎが重なり、心の奥にしまってきた違和感が顔を出すこともあるでしょう。

でも、その感情にはちゃんと意味があります。

自分勝手なんかじゃありません。

あなたが、自分の人生をちゃんと生きたいと願っている証拠です。

離婚をする・しないに正解はありません。

いちばん大切なのは、「これからの人生を、自分のために選び直す」こと。

まずは、あなた自身の声に耳を澄ませてみてください。

それだけでも、見える景色はきっと変わります。

- この気持ち、誰かに聞いてほしい

- まずは自分の感情を整理したい

- 離婚以外の選択肢も知りたい

そんなときは、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に話してみてください。

もちろん、私に連絡をいただいて構いません。

法律の話だけでなく、心のモヤモヤを言葉にする時間も、とても大切です。

この記事が、あなたが自分らしく生きるための最初の一歩になりますように。