こんにちは、弁護士の石井です。

私はこれまで、明確なDVや不倫といった理由ではなく、長年のすれ違いや価値観の違いに心をすり減らしてしまった40代・50代の女性たちから、ご相談を受けて参りました。

夫の機嫌をうかがう毎日。気づけば、心から笑ったのはいつだろうって考えるんです。

子どもが手を離れた今、ふと『私の人生、このままでいいの?』という声が胸に響くんです。

これは、これまで私のもとに来られた40代・50代の女性たちが、語ってくれた内容です。

ご主人とは大きな喧嘩もない、暴力も浮気もない、それでも、気づけば「心がすり減っている」と感じてしまう。

そんな方が、実は少なくありません。

もし、あなたにもそんな思いがよぎったことがあるのなら、それは、決しておかしなことではありません。

こういった同じような気持ちを抱えている方は、実はたくさんいらっしゃいます。

ある調査では40代・50代の既婚女性の約半数が「離婚を考えたことがある」と答えています。

「死ぬまでこの人の世話をするの?」「なんでこの人と結婚したのかしら」。「がまんを重ねてきたけれど、いっそ離婚したほうが楽になれるかも」と考えている女性は、同世代の男性が思っている以上に多いのです。

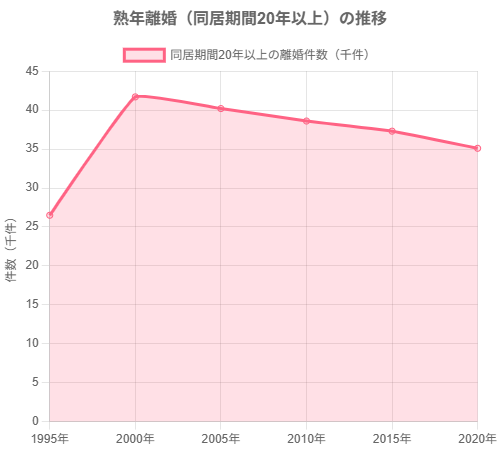

また、近年の統計データは、長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」が増加傾向にあることを示しています。

特に、同居期間が20年以上の夫婦の離婚件数は、1990年代から増加し、高水準で推移しています。

これは、もはや熟年離婚が珍しい出来事ではなく、多くの人が直面する社会的な現象であることを物語っています。(厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」などを参照)

同居期間別離婚件数の推移(イメージ)

これらが示すように、あなたが感じている悩みは、あなただけが感じているものではありません。

「私だけじゃないんだ」と思えるだけで、少し気持ちが軽くなることもありますよね。

今や、長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」は、珍しいことではなくなりました。

特に同居期間20年以上の夫婦の離婚は、年々増加傾向にあります。

つまり、あなたが今抱えている迷いや不安は、「特別な問題」ではなく、多くの人が感じていることなのです。

そして私は、これまでそうした声に、ひとつひとつ耳を傾けてきました。

離婚は、人生の失敗ではありません。

「我慢しない生き方」を選ぶ一つの方法です。

とはいえ、勢いだけで進めてしまえば、あとで後悔する可能性もあるのが現実です。

だからこそ気持ちと現実の両方に向き合いながら、一歩ずつ進むことが大切なのです。

この記事では、離婚を考え始めたときに知っておきたい情報や、実際に準備していくステップをわかりやすく解説していきます。

法的な手続きだけでなく、お金のこと、仕事のこと、心の整理の仕方まで。

読み終えたとき、きっと「どうしよう」だけだった不安が、「次に何をすればいいか」に変わっているはずです。

かなり長文になってしまいましたが、最後までお付き合いいただけますと幸いです。

離婚は人生の中でもとても大きな決断です。

今すぐ答えを出す必要はありません。

まずは、自分の感情にゆっくり向き合ってみること。

それが、すべての始まりだと私は考えています。

「これくらいで離婚なんて・・・」と思っていませんか

多くの方が最初に口にされるのは、「自分が悪いのかもしれない」という言葉です。

明確な理由があるわけではなく、ただ心がすり減っていく感覚。

・朝の「おはよう」に返事がない

・食卓を囲んでも無言

・誕生日や記念日も忘れられている

・感謝や労いの言葉はもう何年も聞いていない

こうしたちいさな違和感の積み重ねが、あなたの心を静かに蝕んでいきます。

この小さな無関心やすれ違いが、毎日あなたの心に刺さり続け、心は限界を迎えるのです。

💔「離婚=失敗」ではありません

・離婚したら後悔するかも

・世間体が気になる

・子どもに申し訳ない

長年結婚生活を続けてきた女性ほど、そうした不安を強く抱えています。

でも、忘れないでください。

あなたが積み重ねてきた時間や努力は、決して無駄ではありません。

むしろ、それだけ頑張ってきたからこそ、今「もう限界かもしれない」と感じるのです。

離婚は、決して失敗ではありません。

「我慢しない」という、新しい選択肢なのです。

💗罪悪感は、あなたの優しさの証です

・私が悪いのかな

・相手に申し訳ない

そう感じてしまうあなたは、きっととても優しく、責任感の強い方です。

相手を傷つけたくない、波風を立てたくない。

その想いが強いからこそ、ずっと自分を抑えてきたのではないでしょうか。

でも、あなたの人生は、他の誰でもない、あなた自身のものです。

誰かの妻や母である前に、一人の人間として、あなたには幸せになる権利があります。

感情に名前をつけてみましょう

では、離婚を考え始めたとき、最初にすべきことはなんでしょうか。

それは、自分の感情を見つめることです。

「悲しい」「むなしい」「怒っている」「もう限界」

そんな気持ちを、どうか否定せず、そのまま感じてみてください。

紙に書き出してみても構いません。

日記にしてもいい。

信頼できる誰かに話してみてもいい。

もちろん、私たちのような専門家に相談するのもひとつの手です。

大切なのは、「私は何に傷ついているのか」 「どうしたいと思っているのか」を、言葉にしてみること。

そこから、あなたの本当の気持ちが見えてくるはずです。

離婚には、法的なステップや経済的な計画が必要です。

でもそれ以前に、「自分はどうしたいのか」が見えていなければ、何を選んでも不安がつきまといます。

感情を整理することは、冷静な判断をするための準備であり、決して感情的になるということではありません。

誰かに話すだけで、ふっと楽になることもあります。

「こんなこと相談してもいいのかな」と思うことでも、気軽に話してください。

✅心のチェックリスト

自分の気持ちを整理するために、簡単なチェックリストを用意しました。

これは深刻度を測るためのものではなく、ご自身の心の状態に気づき、客観視するためのツールです。

ぜひ時間をとって向き合ってみてください。

ここまで、あなたの感情の背景について見てきました。

大切なのは、これらの気持ちを「私が我慢すれば丸く収まる」「私がわがままなだけだ」と抑えつけないことです。

それでは、実際に離婚の全体像を見ていきましょう。

2 離婚の全体像

離婚を考え始めたとき、多くの方が最初に感じるのは「何から始めたらいいのかわからない」という漠然とした不安です。

誰にも相談できないし、ネットを見ても専門用語ばかりで余計に混乱する。

そんな声を、私はこれまで何度も聞いてきました。

この章では、そうした不安を少しでも軽くするために、「離婚までの道のり」を全体像としてわかりやすく整理してお伝えします。

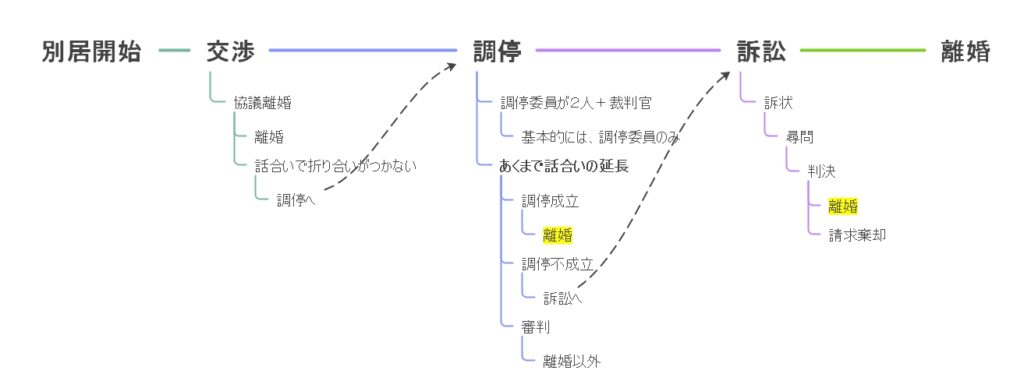

離婚の一般的な流れは「5段階」

離婚には、おおまかに以下のようなステップがあります。

1、別居の開始

2、交渉(協議離婚)

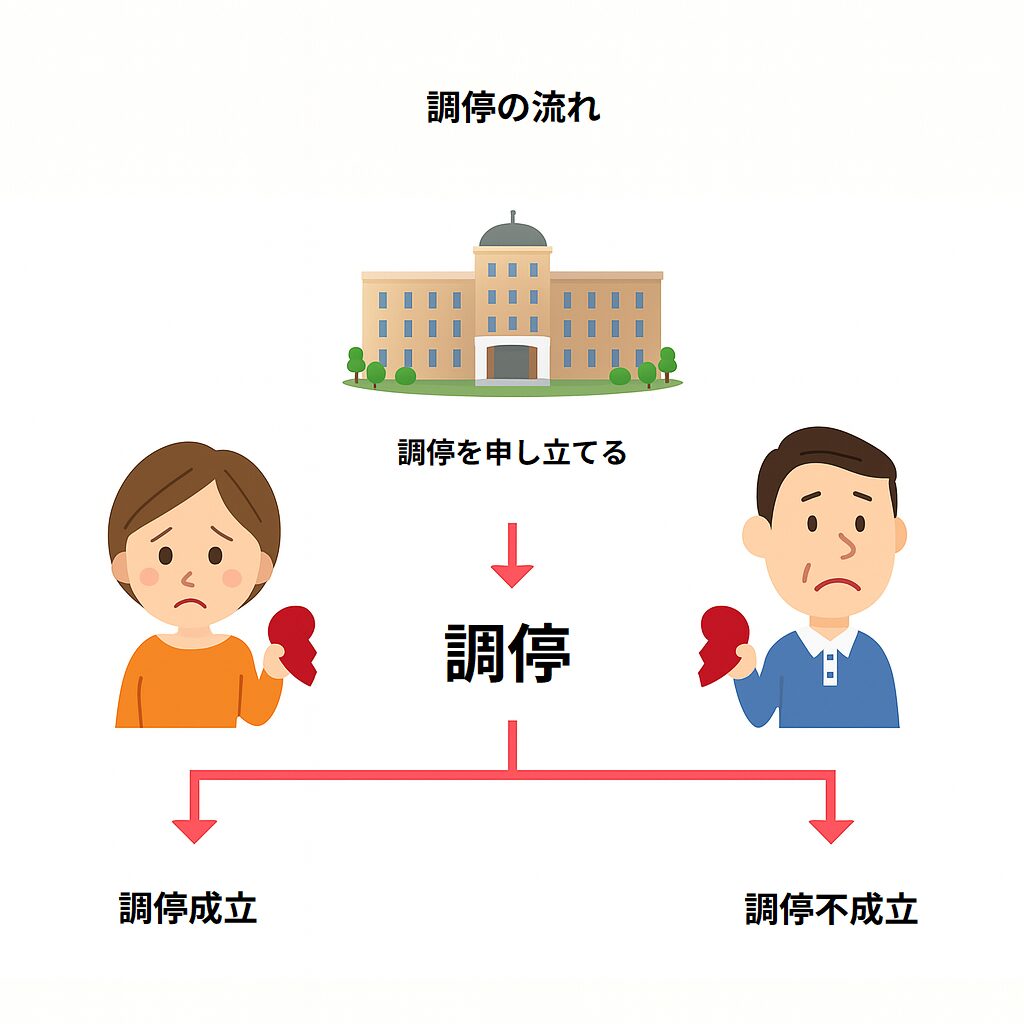

3、調停

4、訴訟

5、離婚の成立

簡単に図示してみました。

実際には「協議だけで離婚が成立するケース」もあれば、「調停・訴訟まで進むケース」もあり、夫婦によって進み方はさまざまです。

それぞれの段階で、何が行われ、どのような準備や心構えが必要なのか簡単にまとめてみました。

| 手続きの種類 | 期間の目安 | 概要 |

|---|---|---|

| ① 協議離婚 | 数週間~数ヶ月 | 【最も円満・迅速・低コストな方法】 夫婦が話し合い、離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立します。 |

| ② 調停離婚 | 半年~1年程度 | 【第三者を介した話し合い】 夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合に、家庭裁判所に申し立てます。 |

| ③ 裁判離婚 | 1年~数年 | 【最終手段】 調停でも合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を起こします。 |

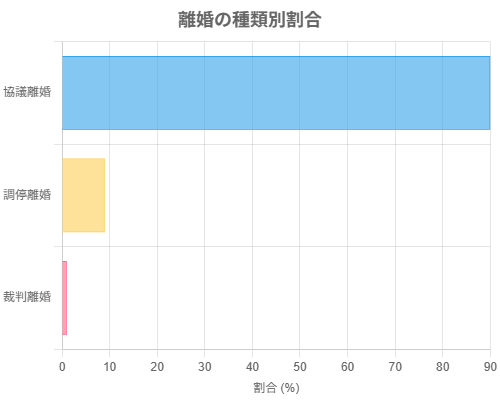

日本の離婚では、約9割は最初の「協議離婚」いわゆる普通の話し合いで成立しますが、話し合いがまとまらない場合は「調停」、それでも解決しない場合は最終手段として「裁判」へと進みます。

簡単ですが、まとめてみました。

どのルートを辿るにせよ、最初の「準備」が全ての土台となります。

準備がしっかりできていれば、協議でスムーズに解決できる可能性が高まりますし、たとえ調停や裁判に進んだとしても、自信を持って自分の主張を貫くことができます。

それでは、次に5つのステップを詳しく見ていきましょう。

3 ステップ① 別居という最初の一歩

離婚を現実的に考えはじめたとき、最初の大きな選択肢になるのが「別居」です。

でも、「別居」と聞くと、なんだかとても重い決断に感じてしまいますよね。

相談者様の多くも、最初はこんなふうにおっしゃいます。

別居なんて、離婚を決定した人がするものじゃないんですか?

夫を驚かせてしまいそうで、怖いです

自分が悪者になる気がして…踏み出せません

そのお気持ち、本当によくわかります。

しかし、私は別居こそが、もっとも現実的な準備のひとつだと思っていますので、おすすめしています。

まず強調しておきたいのは、別居は離婚を決定づける行動ではないということです。

❌「別居=即離婚」ではありません

関係を見つめ直すための「お試し期間」と考えてみてください。

実際に距離を置いてみて初めて、「夫がいない生活は、こんなにも心が穏やかなんだ」 と、解放感を覚える方もいらっしゃいます。

その一方で、 「一人は寂しい。もう少し歩み寄る努力ができたかもしれない」 と、ご自身の本当の気持ちに気づく方もいます。

大切なのは、あなた自身の本当の声に気づくこと。

そのために必要な距離が「別居」なのです。

💬「夫にどう思われるか」が怖いあなたへ

別居を考えるとき、いちばん心を縛るのが「夫にどう思われるか」です。

「怒られるかもしれない」

「責められるかもしれない」

「周囲にも悪く言われるかも・・・」

そんなふうに、自分の選択に後ろめたさを感じてしまう方も多いでしょう。

でも、その不安を感じてしまうのは、あなたがこれまでずっと人を傷つけないように努力してきたからではないでしょうか。

自分の気持ちよりも相手を優先してきた、我慢することで家庭の平和を保ってきた、そのやさしさの延長にある不安なのだと思います。

だからこそ、どうか知っておいてください。

あなたの心が限界だと感じていること、それ自体が理由になるんだということを。

🧭別居には、3つの意味があります

夫婦として長年積み重ねてきた暮らしの中で、自分の気持ちが見えにくくなっていることも多いものです。

日常の中では、つい相手の顔色をうかがってしまったり、「言っても変わらない」と諦めてしまったり。

そんな環境では、冷静に「本当の気持ち」を感じるのは難しいのです。

いったん距離を置くことで、「本当はどうしたいのか」が見えてくることがあります。

経済的にやっていけるのか、住まいはどうするのか、子どもがいる場合はどんな影響があるのか。

離婚を決意する前に、そうした「現実」を少しずつ整えていく時間が必要です。

そのための試運転として、別居という選択肢を活用することもできます。

あなたが家を離れたとき、相手がどう反応するかも、関係性を見極める一つの材料になります。

心から心配してくれるのか、自分のことしか考えず逆上するのか、それとも全く無関心なのか。

相手の本当の姿が見えてくるかもしれません。

それによって、「この先もやっていけるのか」が、よりクリアになることもあるのです。

📝別居をする前に考えておきたい4つのこと

とはいえ、勢いだけで家を飛び出すのは危険です。

後悔しないためにも、最低限の準備はしておきましょう。

「完璧に準備しなきゃ」と気負う必要はありません。

ご自身の心と安全を最優先に、できる範囲で考えてみてください。

| 別居をする前に考えておきたいこと | 概要 |

|---|---|

| 住む場所の確保 | ご実家を頼れるなら、まずはそこが一番安心かもしれません。 それが難しい場合は、ウィークリーマンションやマンスリーマンションも選択肢の一つです。 DVなど緊急性が高い場合は、公的なシェルターを利用することもできます。 |

| お金のこと | まずは3ヶ月から半年分の生活費を準備できると安心です。 あなた名義の預金通帳と印鑑、カード類は必ず持ち出しましょう。 相手の収入がわかるもの(源泉徴収票や給与明細のコピーなど)があれば、後々の「婚姻費用」の請求に役立ちます。 |

| 子どものこと | 別居時に子どもと一緒に暮らすのか、それとも子どもの環境は変えずにおくのか。 子どもの気持ちを最優先に、丁寧な配慮が求められます。 |

| 持ち出すもの | 「これだけは持ち出しておきたいもの」をまとめておいたほうがいいです。 焦って飛び出すような状況になったとしても、最低限これがあればというものを例にあげておきます。 貴重品(現金、預金通帳、印鑑、健康保険証、年金手帳、パスポートなど)。 最低限の衣類や身の回りのもの。 お子さんがいる場合は、学校関係のものや母子手帳。 これだけは手放したくない、という思い出の品。 |

✉置き手紙だけで出て行くのはNG?

夫にどう伝えたらいいかわかりません。

黙って出て行ったら、訴えられたりしませんか?

「勝手に出て行った方が悪い(悪意の遺棄)」と言われるのではないか、と心配される方は非常に多いです。

しかし、夫婦関係がすでに破綻している場合や、あなたの心が限界で心身の安全を守るためである場合、それが「悪意の遺棄」と判断されることは、まずありません。

とはいえ、後々の話し合いをスムーズに進めるためにも、置き手紙などで「少し距離を置いて冷静に考えたい」という意思を伝えておく方が、無用なトラブルを回避できるでしょう。

感情的に書きなぐるのではなく、「お互いのために、一度冷静になる時間が必要です」といった形で、あくまで前向きな冷却期間であることを伝えるのがポイントです。

別居は、離婚への第一歩であると同時に、関係を修復するためのきっかけになる可能性も秘めています。

まずはあなた自身の心と体を安全な場所に置き、ゆっくりと次のステップを考えていきましょう。

4 ステップ② 協議離婚|話し合いで決めること

準備が整い、離婚の意思が固まったら、まずは夫婦での話し合い(協議離婚)を目指します。

日本の離婚の約9割はこの協議離婚です。

「協議」と聞くと、なんだか難しく聞こえるかもしれませんが、要は夫婦間の話し合いで離婚の条件を決めていく、最も一般的で、穏便な方法です。

とはいえ、多くの方がこうおっしゃいます。

今さら、夫と向き合って話し合いなんてできる気がしません。

感情的になって、結局いつも同じことの繰り返しで。

そのお気持ち、よくわかります。

長年コミュニケーションがすれ違ってきた相手と、人生に関わる大切な話し合いをするのは、とても勇気がいることですよね。

だからこそ、大切なのは「感情的な言い争い」ではなく、「お互いの未来のための、事務的な手続き」と捉えることです。

この章では、最低限決めておくべきこと、そして話し合いを少しでもスムーズに進めるためのコツについて、具体的にお伝えします。

✅話し合う前に「決めておくべきこと」リスト

離婚届を出す前に、夫婦で話し合って決めておくべき大切なことがいくつかあります。

特に、お金に関することは、あなたのこれからの人生の土台となる非常に重要な部分です。

「お金の話なんて切り出しにくい」と感じるかもしれませんが、これは決して「ください」とお願いするものではありません。

「夫婦で築いたものを、公平に分けましょう」という、あなたの正当な権利の話です。

堂々と向き合って大丈夫ですよ。

以下に話し合いで決めるべきことをまとめておきます。

| 話し合うべきこと | 概要 |

|---|---|

| 離婚そのものへの合意 | 離婚する意思を互いに確認しましょう。 |

| 財産分与 | 結婚してから夫婦で協力して築いた財産は、離婚時に分け合うことになります。 預貯金、不動産(家やマンション)、生命保険、自動車、有価証券(株など)が対象です。 「私は専業主婦だから…」と心配される方もいらっしゃいますが、家事や育児といった家庭への貢献も立派な協力です。そのため、財産の名義がどちらであっても、貢献度に応じて原則として2分の1ずつ分ける権利があります。 |

| 慰謝料:心の傷に対する償い | 慰謝料は、相手の不法行為(DVや不倫など)によって受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。 あなたが今感じている「長年のすれ違いによる辛さ」だけでは、法的に慰謝料を請求するのは難しい場合もあります。 しかし、相手の言動に耐えがたいものがあった場合など、請求できるケースもあります。 |

| (お子さんがいる場合)親権・養育費・面会交流 | お子さんがいらっしゃる場合は、「親権者をどちらにするか」「養育費はいくらか、いつまでか」「面会交流をどうするか」が最も重要な項目となります。 これらはすべてお子さんの健やかな成長のために決めることです。 ※お子さんに関する内容は、後の章でさらに詳しく解説しています。 |

| 年金分割 | これは、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の部分を、夫婦で分け合う制度です。 特に長年連れ添ったあなたにとって、老後の生活を支えるための非常に重要な権利です。 |

| 離婚後の住まいや姓 | どちらが家に住み続けるか、子どもの戸籍・姓をどうするか などを決めていきます。 |

⚠️「口約束」は絶対にやめてください

- うちはそんなに揉めないと思う

- まあ、大丈夫でしょう

そう思ってしまうのが、人の心情かもしれませんが、離婚後は状況がガラッと変わることが珍しくありません。

・支払われるはずだった養育費が滞る

・約束していた面会交流が拒否される

・財産分与でも「そんな話してない」と言われる

こうしたトラブルを防ぐためにも、話し合いの内容は必ず書面に残すことが大切です。

📝離婚協議書と公正証書とは?

話し合いで決めた内容は、「離婚協議書」という形でまとめておきましょう。

さらに、養育費や財産分与などの支払いに関する取り決めがある場合は、公証役場で「公正証書」にしておくことを強くおすすめします。

「話し合いができるか不安です」というあなたへ

協議離婚は、話し合いが前提となります。

でも、実際には

・そもそも話し合いにならない

・相手が感情的になってしまう

・自分の言いたいことが言えない

そんな現実もよくあります。

もし、「話し合いが難しい」「一人では不安」という場合は、弁護士を間に入れて、あなたの代わりに交渉を進めることもできます。

また、書面の作成だけをお願いするという形で、弁護士を活用する方法もあります。

話し合いの場に一人で立つ必要はありません。

弁護士が、あなたの代理人として、話し合いのお手伝いができます。

以下にメリットとデメリットもまとめておきましたので、参考にしてみてください。

メリット

- もっともシンプルで早く終わる(合意できれば即日離婚も可能)

- 費用がほとんどかからない(役所に提出するだけ)

- プライバシーが守られる(家庭裁判所を通さない)

- 夫婦の事情に応じて、柔軟に取り決めができる

- お互いが納得していれば、精神的負担も最小限に済む

デメリット

- 口約束では後々トラブルになりやすい(養育費・財産分与など)

- 権利や義務について、知らずに不利な条件で合意してしまうことがある

- 相手が一方的だったり、話し合いにならない場合は進まない

- 法的な強制力がない(公正証書などにしない限り)

もし、協議離婚がうまくいかない場合、つまり、夫婦間の話し合いで合意ができないときには、「離婚調停」という次のステップに進むことになります。

5 ステップ③ 離婚調停|第三者を交えた話し合い

夫婦での話し合い(協議離婚)を試みたけれど、どうしても話がまとまらなかった。

あるいは、相手が感情的になってしまい、そもそもテーブルにすらつけなかった。

そんなとき、次の選択肢となるのが「離婚調停」です。

「調停」と聞くと、怖いイメージが浮かぶかと思いますが、実際には、そんな堅苦しいものではありません。

夫婦ふたりだけではこじれてしまいがちな話し合いに、第三者が入って冷静なやりとりをサポートしてくれる制度です。

詳しく説明していきますね。

離婚調停ってどんなもの?

離婚調停とは、家庭裁判所で、調停委員という第三者を交えて、離婚の条件などを話し合う手続きのことです。

調停の最大のメリットは、相手と直接顔を合わせずに話し合いを進められることです。

調停委員が、あなたと相手の間に入って、それぞれの言い分を交互に聞いてくれます。

そのため、直接対峙することで起こりがちな感情的な対立や、相手の威圧的な態度に怯えることなく、ご自身の気持ちや要望を落ち着いて伝えることができるのです。

協議離婚で疲れ切ってしまった方にとって、この「直接話さなくていい」という点は、精神的な負担を大きく減らしてくれる、とても大切なポイントですね!

離婚調停の流れ

離婚調停は、家庭裁判所に申し立てることで始まります。

簡単に図示してみました。

詳しく流れを見ていきましょう。

相手の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意で決めた家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停」の申立てを行います。

申立書と収入印紙、切手などが必要になりますが、収入印紙(1,200円程度)、切手代(数千円程度)です。

申立てが受理されると、裁判所からあなたと相手の両方に、第1回目の調停期日の通知が届きます。

おおむね1ヶ月〜1ヶ月半先の日程が指定されることが一般的です。

当日は、指定された時間に家庭裁判所へ向かいます。

申立人と相手方は別々の待合室で待機します。

時間になると、調停委員が一方を調停室に呼び、30分程度話を聞きます。

その後、その当事者は待合室に戻り、今度は相手方が調停室に呼ばれて話をします。

これを2〜3回繰り返すのが一般的です。

調停室では「裁判官1名」と、中立な専門家である「調停委員(通常は男女各1名)」が、あなたの話をじっくりと聞いてくれます。

あなたの話を否定したり、一方的に意見を押し付けたりすることは決してありません。

話し合いを重ね、お互いが離婚の条件に合意できれば「調停成立」となり、調停調書が作成されます。

この調停調書は、判決と同じ強い効力を持ちます。

何度か話し合いを重ねても合意に至らない場合は「調停不成立」となり、手続きは終了、次の離婚裁判へと移行する必要があります。

弁護士は必要?

調停は、弁護士をつけずに、お一人で臨むことも可能です。

しかし

- 自分の言いたいことを、法的に整理して的確に伝えたい

- 相手に弁護士がついている場合、対等に交渉したい

- 一人では精神的に心細い

と感じる場合は、弁護士を代理人として立てることを強くお勧めします。

弁護士は、あなたの心強い味方になってくれる存在です。

あなたの気持ちを代弁し、法的な観点から最善の解決策を一緒に考え、あなたを精神的に支える防波堤の役割を果たします。

その他離婚調停のよくある質問をまとめまておきましたので参考にしてみてください。

- 必要な持ち物はありますか?

- 呼出状、身分証明書、印鑑、メモ(主張の整理)、証拠資料、スケジュール帳などを持っていきましょう。

- 調停ではどんなことを話すべき?

- 財産分与や養育費、親権など具体的な離婚条件について明確に伝えることが重要です。

感情的な内容より、事実や希望を明確に示しましょう。

- 場所はどんなところ?服装は?

- 裁判所と聞くと、法廷のような堅苦しい場所を想像されるかもしれませんが、実際に話し合いをするのは、学校の教室を少し狭くしたような、小さな会議室のような部屋(調停室)です。

服装も、スーツなどで畏まる必要はまったくありません。普段着で大丈夫ですよ。

- 絶対に離婚しなきゃいけないの?

- いいえ、そんなことはありません。

調停はあくまで話し合いの場です。話し合う中で、「やはり関係を修復したい」という気持ちになれば、離婚せずに調停を取り下げることも可能です。

- 調停は何回くらいかかる?

- 平均して3〜6回程度が一般的です。

状況によって回数は前後します。

以下にメリットとデメリットもまとめておきましたので、参考にしてみてください。

メリット

- 話し合いによる柔軟な解決ができる

- 夫婦間の溝をゆっくり埋めることもできる

- 弁護士がいなくても対応可能

- 相手と直接話す必要はなく、調停委員が間に入ってくれる

- 調停がまとまれば、そのまま法的な効力をもつ

デメリット

- 相手が協力的でないと進まない

- 話し合いが長引くことがある(数ヶ月〜半年以上)

- 法的な判断がされないため、明確な「勝ち負け」がつかない

- 感情的にこじれると、逆にストレスになることも

6 ステップ④ 離婚訴訟|どうしても話がまとまらないとき

調停でも話し合いがまとまらなかった場合、最後の手段として「離婚訴訟」があります。

「訴訟」と聞くと、とても重大で恐ろしいことのように感じられるかもしれません。

裁判なんて、テレビでしか見たことがありません。

私みたいな普通の主婦が、そんな大それたことをして大丈夫なのでしょうか。

そんなふうに不安に思うのは、当然のことです。

しかし、離婚訴訟といっても、テレビドラマのような派手な対決シーンがあるわけではありません。

実際の裁判はもっと静かで、ルールに沿って淡々と進んでいくものです。

この章では、離婚訴訟の流れと注意点について、できるだけ分かりやすくお伝えしますね。

離婚訴訟ってどんなもの?

離婚訴訟は、家庭裁判所が法的な判断を下す手続きです。

調停とは異なり、話し合いではなく、裁判官が証拠と法律に基づいて「離婚を認めるか」「認めないか」を決定します。

🧾法定離婚事由について

訴訟で離婚が認められるためには、民法で定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。

| 法定離婚事由 | 具体例 |

|---|---|

| 不貞行為 | 配偶者以外の異性との肉体関係(不倫・浮気) |

| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居を拒否、生活費を渡さない |

| 3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上明らかでない |

| 回復の見込みがない強度の精神病 | 医師の診断による重篤な精神疾患 |

| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 性格の不一致、DV、アルコール依存、長期間の別居など幅広く解釈されます。 ※以下で簡単に説明させていただきます。 |

🔄離婚訴訟の流れ

離婚訴訟も、調停と同様に家庭裁判所に申し立てることで始まります。

訴訟には、一般的に1年以上の時間がかかります。

精神的にも、時間的にも、大きな負担となる長い道のりです。

ここでは、できるだけわかりやすく流れを整理してみました。

詳しく流れを見ていきましょう。

離婚訴訟は、「訴状」という書類を作成して、家庭裁判所に提出することで始まります。

訴状には、以下のような内容を明記する必要があります。

・どうして離婚したいのか

・どんな条件(財産分与・慰謝料・親権など)を求めているのか

提出先は、基本的には相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。

この段階では、印紙代(離婚のみを求める場合は13,000円程度)と予納郵券(数千円)が必要になります。

訴状を提出してからしばらくすると、家庭裁判所から「口頭弁論」の日程を知らせる書類が、あなたと相手の両方に届きます。

この「口頭弁論」は、ざっくり言うと裁判の第1回目の打ち合わせのようなもので、お互いの主張を出し合う、最初のステップです。

期日は、おおむね1か月〜1か月半後に設定されることが多いです。

弁護士がついている場合には、あなた自身が出席する必要はなく、弁護士が代理で対応します。

期日当日、指定された時間に裁判所に行きます。

調停と違って本人が出廷しなくても、弁護士だけで対応することが可能です。

この日、裁判所では双方の資料を裁判官が確認していきます。

この時点で提出されている資料は以下の通りです。

・原告(あなた)側が主張する「訴状」

・被告(相手)側が反論をまとめた「答弁書」

もし相手が何の反論もせずに欠席した場合、一定の条件を満たせば、裁判所があなたの訴えをそのまま認めることもあります。

第1回期日が終わると、今度は双方がさらに詳しく主張を補足するために、「準備書面」という書類を裁判所に提出していきます。

準備書面には、以下のような内容などを、証拠とともに整理して書きます。

・「夫婦関係が破綻している」ことを裏づける経緯

・財産がどれだけあり、どう分けたいのか

・子どもについての希望(親権や面会交流)

ここで重要なのが、「証拠」です。

・LINEやメールのやりとり

・医師の診断書

・通帳や住宅ローンの明細

・日記などの記録

といったものが、裁判所の判断に強く影響します。

ある程度書面のやり取りが終わると、裁判所は当事者本人から直接話を聞く「尋問」を行います。

この「本人尋問」は、少し緊張する場かもしれませんが、事前に弁護士と一緒に「何を聞かれそうか」「どう答えるべきか」を確認しながら準備することができます。

裁判官が、あなたの言葉を通して、夫婦の関係や心の変化を理解しようとしますので、事実に基づいて、落ち着いて話すことが大切です。

証拠や主張が出そろってくると、裁判官が「和解による解決」を勧めてくることがあります。

これを「和解勧告」といって、正式な判決に至る前に、話し合いでの決着を目指す最後のチャンスです。

和解でまとまれば、訴訟はそこで終了します。

それでも合意に至らなければ、最後は「判決」です。

裁判官が証拠・主張をもとに、法的に離婚が認められるかどうか、条件はどうかを判断し、結論を出します。

このように、離婚訴訟はステップを重ねて、法的にきちんと結論を出す手続きです。

簡単ではありませんが、一つの選択肢のひとつとして、覚えておいていただけたらと思います。

弁護士は必要?

離婚訴訟は、調停と違い、「証拠」や「法律上の主張」がより厳密に求められる場です。

もちろん、ご自身だけで訴訟を起こすことも可能ですが、

- 自分の思いを法的に整理して、裁判官にきちんと伝えたい

- 相手に弁護士がついているので、不利にならないようにしたい

- 裁判という場に立つのが不安で、心細い

と感じる場合は、弁護士を代理人として立てることを強くお勧めします。

弁護士なしで離婚訴訟を乗り切るのは至難の業と言っても過言ではないかと思います。

その他離婚訴訟のよくある質問をまとめまておきましたので参考にしてみてください。

- 必要な持ち物はありますか?

- 呼出状、本人確認書類(免許証など)、印鑑、証拠資料、希望をまとめたメモ、スケジュール帳などを準備しておきましょう。

- 訴訟ではどんなことを話すべき?

- 感情よりも、客観的な事実と証拠が重視されます。なぜ婚姻関係を続けられないのか、どのような証拠があるのかを丁寧に伝えることが大切です。

- 裁判所ってどんなところ?服装は?

- 法廷というと緊張されるかもしれませんが、家庭裁判所の審理は落ち着いた雰囲気で行われます。

服装も普段着で大丈夫。大切なのはあなたの中身です。

- 訴訟に進んだら、必ず離婚しなきゃいけませんか?

- いいえ。訴訟中でも「和解」が成立すれば、離婚しないという選択も可能です。

途中で気持ちが変わった場合でも、その想いを正直に伝えることができます。

- 訴訟のとき、相手と顔を合わせなければいけませんか?

- いいえ、基本的に直接顔を合わせる必要はありません。

書面のやり取りが中心で、本人尋問以外で対面する機会はほとんどありません。

- 訴訟になると絶対に離婚が認められるんですか?

- いいえ。裁判で離婚を認めてもらうためには、「法定離婚事由」が必要です。

特に「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかは、証拠や経緯をもとに裁判官が判断します。

主観的な「つらい」だけでは足りないこともあるため、記録や証言が重要です。

以下にメリットとデメリットもまとめておきましたので、参考にしてみてください。

メリット

- 強制的に離婚を成立させることができる

- 法的に明確な判断が得られる

- 相手が応じなくても進行する

- 証拠に基づく公平な判断

デメリット

- 精神的負担が大きい

- 時間がかかる(1〜2年)

- 費用が高い

- 必ず勝てるとは限らない

7 離婚成立後のこと|暮らしと心を整えるために

離婚を考え始めたとき、多くの方が感じるのは、実際の手続きよりもむしろ、離婚後の生活がうまくいくのかどうかという、漠然とした不安ではないでしょうか。

離婚が成立した瞬間、きっと複雑な気持ちが交錯することでしょう。

解放感と同時に、「これからどうしよう」という不安、安堵と同時に、未知の生活への緊張感。

この章では離婚成立後に必要な手続きや、心の整理について詳しくお伝えします。

離婚後行う手続きリスト

離婚届を提出した後も、様々な名義変更や手続きが必要です。

知らずにいると、後で困ることもあるので、あらかじめ知っておくと安心です。

| 手続きの種類 | どこで? | 必要なもの(主な例) | 期限の目安 |

|---|---|---|---|

| 健康保険・年金の手続き | 市区町村役場 | 離婚届受理証明書、年金手帳、本人確認書類、印鑑 | 【最優先】14日以内 |

| 世帯主変更届・住民票の異動 | 市区町村役場 | 離婚届受理証明書、本人確認書類、印鑑 | 【最優先】14日以内 |

| 運転免許証の氏名・本籍変更 | 警察署、運転免許センター | 新しい住民票、運転免許証、写真 | 【1ヶ月程度】できるだけ早く |

| 銀行口座の名義変更 | 各金融機関の窓口 | 新しい住民票または戸籍謄本、通帳、届出印、本人確認書類 | 【1ヶ月程度】できるだけ早く |

| パスポートの氏名・本籍変更 | パスポートセンター | 戸籍謄本、写真、パスポート | 【1ヶ月程度】できるだけ早く |

| 各種公的支援の申請 | 市区町村役場 | 児童扶養手当、医療費助成など。 それぞれ必要書類が異なります。 | 【1ヶ月程度】できるだけ早く |

| 生命保険等の名義・受取人変更 | 各保険会社 | 保険証券、本人確認書類など | 【1ヶ月程度】できるだけ早く |

もし手続きで分からないことがあれば、一人で抱え込まず、各窓口や専門家に気軽に質問してくださいね。

あなたの心を支える相談先リスト

手続き以上に大切なのが、あなたの「心」のケアです。

離婚後の生活では、予期せぬ困難や孤独感に襲われることがあるかもしれません。

そんな時、専門家や同じ経験を持つ仲間は、あなたの大きな支えになります。

ここではそういった機関を紹介します。

🏛公的機関・専門家

| 相談先 | 概要 |

|---|---|

| 市区町村の相談窓口 | 多くの自治体で、女性のための相談窓口や、ひとり親家庭支援の窓口が設けられています。 |

| カウンセリング・心療内科 | 心の専門家に話を聞いてもらうことは、特別なことではありません。 気持ちが沈んでつらいときは、選択肢の一つとして考えてみてください。 |

🤝民間団体・コミュニティ

| 相談先 | 概要 |

|---|---|

| NPO法人などひとり親支援団体 | 同じ境遇の仲間と繋がることができ、具体的な生活支援や情報交換ができます。 「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」などが有名です。 |

| 地域のサークルや習い事 | 趣味を通じて新しい人間関係を築くことは、孤独感を和らげ、生活に彩りを与えてくれます。 |

| オンラインコミュニティ | SNSの非公開グループや離婚経験者向けのアプリなど、匿名で気軽に気持ちを吐き出せる場も増えています。 |

離婚後は、知らず知らずのうちに自分を責めてしまいがちです。

私のせいだ。私がもっと頑張れば・・・

そんな気持ちになるのは自然なことです。

でも、自分を責めず、小さな一歩を褒めてあげてください。

「今日は散歩に出かけられた」「新しい料理を試した」といった日常の小さな達成感が、心を前向きに変えていきます。

新しい趣味を見つける、友人と美味しいものを食べるなど、自分の心が喜ぶことを少しずつ始めてみてください。

離婚後の人生を、もっと自分らしく生きるために

離婚は、決して人生の終わりではありません。

長年の我慢から解放され、「自分自身の人生」を生き直すための新しいスタートです。

多くの女性が、離婚を経て精神的な安定を取り戻し、自分らしい幸せを見つけています。

💖孤独との向き合い方と、新しい人間関係

離婚直後は、解放感と同時に寂しさや不安を感じることもあるでしょう。

大切なのは、その感情を否定せず、受け入れることです。

弊所で離婚をされた方たちは、新しい趣味や学びを始めたり、旧友との交流を再開したりすることで、新たな人間関係を築き、人生を豊かにしています。

地域のサークルやボランティア活動に参加するのも良いでしょう。

無理に頑張る必要はありません。

少しずつ、自分が心地よいと感じる居場所を見つけていくことが大切です。

💼40代・50代からのキャリアと新しい挑戦

経済的な自立は、精神的な自立にも繋がる大切な要素です。

しかし、長年のブランクを経て、仕事を探すことに大きな不安を感じる方は少なくありません。

ブランクが長くて、今さら社会で通用するのか不安です。

大丈夫です。

40代、50代は人生100年時代において、まだまだ活躍できる世代です。

これまでの主婦としての経験(家計管理能力、コミュニケーション能力など)も立派なスキルです。

自信を持って、新しいキャリアに挑戦してみましょう。

パートから始めて正社員を目指したり、好きなことを仕事にして起業したりと、働き方も様々です。

経済的な自立は、精神的な自立にも繋がります。

8 お子さんがいる場合の注意点:親権と面会交流

お子さんがいらっしゃる場合、離婚は夫婦二人だけの問題ではなくなります。

40代・50代の離婚では、お子さんが思春期や成人しているケースも多いですが、年齢にかかわらず、両親の離婚は子どもにとって大きな出来事です。

ここでは、お子さんへの影響を最小限に抑え、その健やかな成長を守るために決めておくべき重要な事柄について解説します。

最優先すべきは「子どもの心」

離婚を決意したとき、何よりも大切にしていただきたいのは「子どもの利益を最優先する」という視点です。

離婚は親の都合であり、子どもには何の責任もありません。

子どもを夫婦の争いに巻き込んだり、相手の悪口を吹き込んだりすることは、子どもの心を深く傷つけ、健やかな成長を妨げることになりかねません。

子どもは敏感です。

大人が思っている以上に、空気や言葉を受け取っています。

だからこそ、「愛されている安心感」は、何よりの支えになります。

- 夫婦で一緒に伝える

可能であれば、両親そろって「お父さんとお母さんは、夫婦としてはお別れするけれど、あなたの親であることは変わらない」と伝えましょう。 - 相手を非難しない

「お父さん(お母さん)が悪いから」というような、一方を悪者にする伝え方は絶対に避けてください。

子どもは両親のどちらも大切に思っています。 - 愛情は変わらないことを伝える

「あなたへの愛情はこれからもずっと変わらない」「いつでも会える」というメッセージを繰り返し伝え、安心させてあげることが重要です。 - 子どもの気持ちを受け止める

子どもが示す不安、怒り、悲しみといった感情を否定せず、すべて受け止めてあげてください。

特に、お子さんが15歳以上の場合は、親権や面会交流について、その意見を聴取することが法律で定められています。

子どもの意思を尊重し、十分に話し合う姿勢が求められます。

また、多くの親が感じるのは「子どもに申し訳ない」という罪悪感です。

子どもには両親がいた方がいいと思うんです。

私のわがままで、子どもから父親を奪ってしまうなんて、、、

そのお気持ち、とてもよくわかります。

でも、考えてみてください。

両親の関係が冷え切った家庭で育つことと、離婚しても両親がそれぞれ安定した状態で子どもに関わることと、どちらがお子さんにとって良いでしょうか。

ある研究によると、両親の不仲を目の当たりにし続けることは、子どもの心に深刻な影響を与えることがわかっています。

アリゾナ州立大学の研究では、離別した両親の間で継続的な対立を目の当たりにする子どもたちは、「親に見捨てられるのではないか」という不安を強く感じ、それが将来的な精神的健康問題の予測因子となることが明らかになりました。

また、日本国内の研究でも、両親間の葛藤が子どもの適応や精神的健康に及ぼす影響について多くの知見が蓄積されており、離婚自体よりも「両親の対立関係」こそが子どもにとって最大のストレス要因であることが確認されています。

だからこそ、仮面夫婦として冷え切った関係を続けることが、必ずしも「子どものため」になるとは限らないのです。

お互いが精神的に安定し、子どもに愛情を注げる環境を整えることの方が、はるかに大切だと私は考えています。

親権:誰が子どもの面倒を見るか

未成年のお子さんがいる場合、離婚届には必ず親権者を父母のどちらか一方に定める必要があります。

親権には大きく2つの役割があります。

財産管理権:子どものお金や契約などの管理

身上監護権:子どもを実際に育て、教育する責任

原則として、どちらか一方が持つことになります。

👀親権者はどうやって決めるの?

夫婦の話し合いで決めるのが原則ですが、まとまらない場合は調停や裁判で決めることになります。

裁判所が親権者を判断する際に重視するのは、以下の点です。

| 親権を決める際の考慮要素 | 具体的なポイント |

|---|---|

| これまでの養育実績 | 主に誰が世話をしてきたか、学校行事への参加状況など |

| 経済状況 | 安定した収入があるか、養育費の支払い能力があるか |

| 住環境 | 子どもが安心して暮らせる住まいがあるか |

| サポート体制 | 実家の協力、保育園・学童保育の確保など |

| 子どもの意思 | 15歳以上は子どもの意見を聞く、年少でも意思を考慮 |

| 親としての適性 | 子どもへの愛情、教育方針、健康状態など |

一般的に、乳幼児の場合は母親が有利とされる傾向(母性優先の原則)がありますが、絶対ではありません。

あくまで「どちらの親と暮らすのが、子どもの福祉にとって最も良いか」という観点で総合的に判断されます。

養育費について

養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用であり、親権を持たない親が支払う義務を負います。

これは親の義務であり、子どもの権利です。

離婚後の生活を安定させ、子どもに不自由な思いをさせないためにも、きちんと取り決めておく必要があります。

💴養育費の金額はどう決める?

養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に決めるのが一般的です。

これは、夫婦双方の収入(給与所得か自営業か)と、子どもの人数・年齢に応じて、標準的な養育費の月額がわかるようになっています。

いくつかのパターンを以下に記載しておきますので、参考までに。

ケース①

会社員のお父さん(年収500万円)

専業主婦のお母さん(年収0円)

子ども1人(10歳)の場合

→ 月額約6〜8万円

ケース②

会社員のお父さん(年収700万円)

パートのお母さん(年収100万円)

子ども1人(16歳)の場合

→ 月額約8〜10万円

ケース③

自営業のお父さん(年収600万円)

会社員のお母さん(年収300万円)

子ども2人(12歳・15歳)の場合

→ 月額約10〜12万円

⏳支払期間はいつまで?

原則として「子どもが成人するまで(現在は18歳)」ですが、話し合いにより「大学を卒業するまで(22歳になった後の最初の3月まで)」などと定めるケースが非常に多いです。

40代の離婚ではお子さんが高校生や大学生であることも多く、進学費用などについても具体的に取り決めておくことが重要です。

養育費の取り決めも、必ず公正証書に残しておきましょう。

支払いが滞った際に、スムーズに強制執行手続きに移ることができます。

面会交流について|離れても、親子です

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的・継続的に会って交流することです。

これも、子どもの健全な成長のために重要な権利と考えられています。

📝決めておくべき具体的なルール

後のトラブルを防ぐため、できるだけ具体的にルールを決めておくことが大切です。

| 決めておくべきこと | 具体的なポイント |

|---|---|

| 頻度 | 月に1回、2ヶ月に1回など。 |

| 時間と場所 | 毎月第2土曜日の10時から17時まで、場所は双方で協議するなど。 |

| 宿泊の可否 | 夏休みや冬休みに宿泊を伴う交流を認めるか。 |

| 連絡方法 | 面会の日程調整などを、親同士が直接LINEで行うのか、連絡帳アプリなどを使うのか。 |

| 学校行事への参加 | 運動会や授業参観への参加をどうするか。 |

| 誕生日やクリスマスなどのプレゼント | 誕生日やクリスマスなどのプレゼントはどうするのか。 |

DVやモラハラがあったケースなど、直接会わせるのが難しい場合は、手紙やオンラインでの交流といった方法も考えられます。

ここでも子どもの意思を尊重し、子どもに精神的な負担がかからない方法を第一に考えることが重要です。

お子さんに関する取り決めは、離婚条件の中でも特に感情的になりやすい部分です。

しかし、ここでの主役はあくまで「子ども」です。

親としての責任を胸に、冷静かつ建設的な話し合いを心がけましょう。

私はこれまで、たくさんのご家庭の「その後」を見てきましたが、やはり子どもに真摯に向き合った方ほど、数年後に「子どもがちゃんと笑えるようになった」と言ってくれています。

あなたの優しさと覚悟は、必ずお子さんにも伝わります。

9 弁護士の役割と相談するベストなタイミング

「離婚問題で弁護士に相談する」と聞くと、「裁判沙汰にするようで大げさだ」「相手と争うことになってしまいそう」と、敷居を高く感じてしまう方が少なくありません。

しかし、それは大きな誤解です。

円満かつ有利に離婚を進めるためにこそ、弁護士はあなたの心強い味方になります。

ここでは、弁護士の本当の役割と、相談すべきベストなタイミングについて解説します。

「弁護士=裁判」という誤解

離婚相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。

裁判をしたいわけじゃないんです。でも、誰にも相談できなくて。

しかし、弁護士の仕事の大部分は、実は「裁判をしないこと」です。

相談者の方のお話をじっくり聞き、最適な解決方法を一緒に考え、できるだけ穏便に、そして相談者の方にとって最も良い結果となるよう導くことが、私たちの本当の役割です。

以下に、弁護士の役割を4つ挙げさせていただきます。

あなたの気持ちを否定せず、じっくりと聞きます。

「こんなことで悩んでいる私がおかしいのでは?」という不安を解消し、あなたの気持ちを整理するお手伝いをします。

あなたの状況に応じて、協議離婚、調停、訴訟のどの方法が適しているかアドバイスします。

法的な見通しを分かりやすくお伝えし、今後の道筋を明確にします。

相手との直接交渉が難しい場合、あなたの代わりに交渉を行います。

感情的にならず、法的根拠に基づいて適切な条件を引き出します。

不当な要求や脅迫から あなたを守ります。

法的な知識がないことに付け込まれないよう、専門家としてあなたをサポートします。

このように、弁護士は必ずしも争いを生む存在ではなく、むしろ争いを未然に防ぎ、あなたの新しいスタートをスムーズにするための専門家なのです。

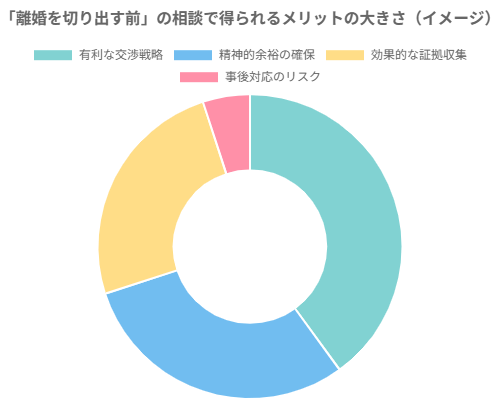

相談のベストタイミングは「離婚を切り出す前」

では、いつ弁護士に相談するのが最も効果的なのでしょうか。

結論から言うと、「相手に離婚を切り出す前」の準備段階で相談するのがベストです。

簡単にメリットを図示してみました。

弁護士相談のタイミングと得られるメリット

なぜ「切り出す前」が良いのでしょうか。

理由は3つあります。

自分の法的な権利(もらえる財産の額など)や、相手の性格を踏まえた交渉の進め方を、事前に知ることができます。

武器を持たずに戦場に行くのと、地図と武器を持って臨むのとでは、結果が大きく変わるのは当然です。

あなたのケースで、どのような証拠が有効かを具体的にアドバイスしてもらえます。

離婚を切り出した後では、相手が警戒して証拠を集めにくくなる可能性があります。

「相手と直接話すのが辛い」「何を言われるか怖い」

そんな不安から解放されます。

弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けながら、建設的な話し合いを進められます。

もちろん、「既に離婚を切り出してしまった」「相手と揉めている」という段階でも、相談が遅すぎるということは決してありません。

以下のようなサインが見られたら、すぐに相談を検討してください。

・相手が感情的になり、まともな話し合いにならない。

・相手が離婚そのものに同意してくれない。

・相手が財産(預金通帳など)の開示を拒否したり、隠そうとしたりしている。

・提示された財産分与の額が、明らかに不当だと感じる。

・相手からDVやモラハラを受けており、直接話すのが怖い。

・相手が弁護士を立ててきた。

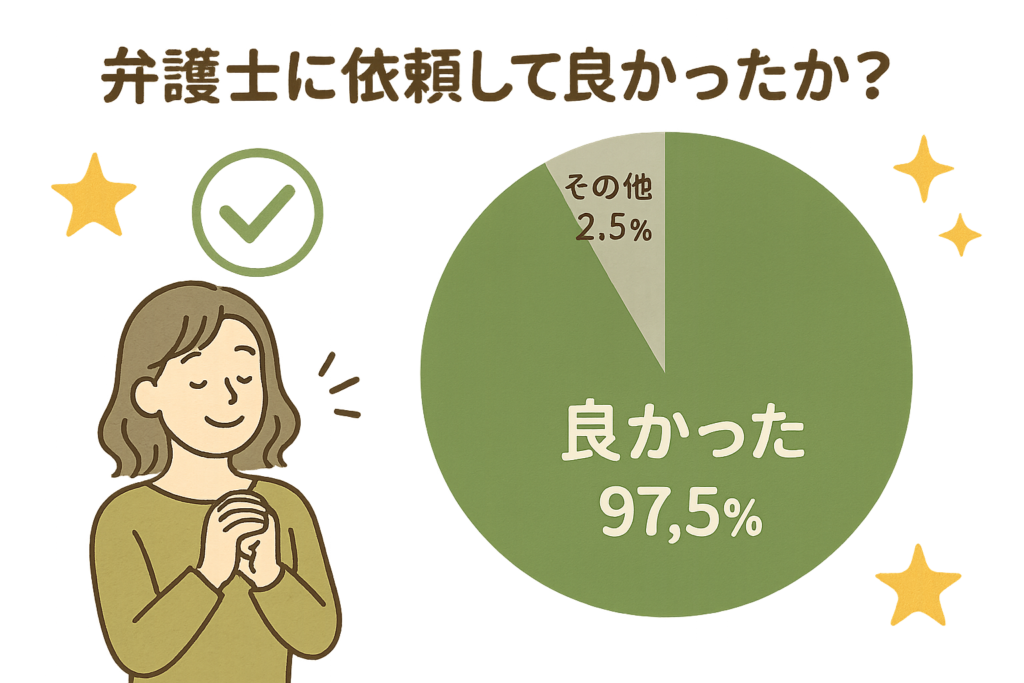

弁護士に依頼するには費用がかかりますが、それを上回るメリットが得られるケースがほとんどです。

弊所のアンケート調査でも、弁護士に依頼して良かったと97.5%の方が回答しています。

信頼できる弁護士の選び方

いざ弁護士を探そうと思っても、誰に頼めばいいのかわからない、という方も多いでしょう。

良い弁護士を選ぶためのポイントを3つに絞って以下にまとめておきました。

弁護士にも得意分野があります。

ウェブサイトなどで、離婚問題の解決事例が豊富に掲載されているかを確認しましょう。

相談時に、着手金や報酬金について、明確な説明があるかを確認しましょう。

あなたの話を親身になって聞いてくれるか。

専門用語を並べるのではなく、分かりやすい言葉で説明してくれるか。

質問しやすい雰囲気か。

初回相談などを利用して、実際に話してみて、「この先生なら信頼できる」と感じられるかどうかを大切にしてください。

多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っています。

まずは気軽に相談し、複数の弁護士と話してみるのも良いでしょう。

「この人となら一緒に前に進めそう」そう思える人と出会えることが、なにより大切です。

あなたにとって最高のパートナーとなる弁護士を見つけることが、後悔しない離婚への確実な一歩となります。

10 さいごに

ここまで、長い記事を読んでくださり、本当にありがとうございます。

この記事では、40代・50代の女性が「離婚」という大きな決断を前にしたとき、後悔しないために知っておくべきことを、解説してきました。

最後に、あなたに伝えたい大切なポイントをもう一度、振り返ります。

「私がわがままなのかも」「もう少し我慢すれば」

そんな風に、自分の気持ちを押し殺してしまう必要はありません。

長年積み重ねてきた心の疲れは、決して「わがまま」ではありません。

あなたの気持ちには、ちゃんと理由があります。

勢いで離婚を切り出すのは最も危険です。

お金、仕事、住まい、そして法的な権利。

これらを冷静に、そして戦略的に準備することが、あなたの未来を守る最大の武器になります。

準備が、あなたに自信と交渉力を与えてくれます。

離婚は、たった一人で乗り越えるにはあまりにも重い問題です。

信頼できる友人や家族、そして私たちのような専門家を頼ってください。

誰かに話すだけで、心は軽くなり、見えていなかった道筋が見えてくることもあります。

「離婚」は、決して人生の失敗や終わりではありません。

離婚を考えるほどの出来事があったわけじゃないからこそ、あなたは今まで自分の気持ちにブレーキをかけてきたのかもしれません。

・私さえ我慢すれば

・これくらいで辛いなんて、贅沢かも

・もっと大変な人だっているのに

そんなふうに、自分を責めなくて大丈夫です。

「何も問題がないように見える家庭」でこそ、人知れず苦しんでいる方がたくさんいます。

その気持ちには、ちゃんと理由があります。

長年、誰かのために尽くし続けてきたあなた。

家庭のこと、子どものこと、夫の仕事のこと、自分以外の誰かを優先して、がんばってきた日々。

でも、ふと気づくんですよね。

私は、この先、誰のために生きるんだろう?

その問いかけは、決してわがままなんかじゃありません。

今回は「離婚」をひとつの選択肢としてお話してきました。

でも、本当に大切なのは離婚するかどうか、ではなく自分の気持ちをごまかさないこと。

離婚を選ばなくても、自分を取り戻す方法はあります。

離婚を選んだとしても、それは失敗ではありません。

どんな道を選ぶにしても、「あなたがあなたらしく生きること」こそが、何より大切なことだと、私は思っています。

今まで、たくさんがんばってきたあなたには、これからの人生を「自分らしく」生きる権利があります。

そしてそのために、必要なら、法律の力を借りたっていい。

誰かに助けを求めたって、全然いいんです。

もし今、「ちょっと話してみたいかも」と思ったなら、どうか、その気持ちも大切にしてください。

あなたの「最初の一歩」を、私がお手伝いします!

「こんなことで相談していいのだろうか」とためらう必要は一切ありません。

法律相談というより、まずはあなたの気持ちの整理から、一緒にお手伝いさせてください。

ライン、またはメールから、お気軽にご連絡ください。

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。