こんにちは。弁護士の石井 政成と申します。

離婚を考えるとき、「お金」の悩みはとても大きな理由の一つだと思います。

・もし離婚したら生活費はどうなるんだろう?

・子どもの教育費は払っていけるのかな?

・老後、年金はちゃんと受け取れるの?

そんな漠然とした不安があるからこそ、離婚に踏み切れない人は少なくありません。

むしろ、「気持ち」よりも「離婚後のお金の見通し」が立たないことが、心を重くしてしまうのです。

もし離婚したら、私一人で生活していけるんだろうか。

そう思うと、怖くて一歩も前に進めないんです。

これは、私がご相談の場で、本当に多くの方からお聞きする声です。

長年、専業主婦やパートとして家庭を支えてきた方であれば、経済的な不安を感じるのは、あまりにも当然のことです。

実際に、離婚によって女性が経済的に厳しい状況に置かれやすいというデータは、残念ながら存在します。

先行研究ではとりわけ女性の経済状況が離婚によって大幅に悪化することが繰り返し示されており、日本では離婚により女性の等価世帯所得が約30%減少する。

でも、安心してください。

離婚後にお金で苦しむかどうかは、決して「運」や「能力」の問題ではありません。

ほとんどの場合は、単純に正しい知識を持っていなかっただけなのです。

実際、私のもとに相談に来られた方で、最初は「生活していけないかもしれない」と震えていたのに、相談後には「なんとかやっていけそうです」と表情がガラッと変える方を何人も見てきました。

ちゃんと知っていれば、離婚後に人生が粉砕されるようなことにはならないのです。

この記事では、難しい専門用語をできるだけ噛み砕きながら、離婚後のお金について知っておくべき基本をわかりやすくお伝えします。

少し長い記事になってしまいましたが、ご自分のペースでお読みくださいね。

「離婚後のお金」と一言で言っても、漠然としていて、何から考えればいいのか分からなくなってしまいますよね。

まずは、家計がどのように変化するのか、全体像をシンプルに整理してみましょう。

ポイントは「もらえるお金(収入)」と「出ていくお金(支出)」を分けて考えることです。

離婚後の収入と支出のシミュレーション

離婚後の生活を具体的にイメージするために、まずは簡単なシミュレーションをしてみましょう。

これはあくまで一例ですが、自分の場合に置き換えて考えてみてください。

| 費目 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 住居費(家賃など) | 60,000円~90,000円 | 地域や物件によって大きく変動します。 |

| 食費 | 40,000円~60,000円 | 外食の頻度や子どもの年齢で変わります。 |

| 水道光熱費 | 15,000円~25,000円 | 季節変動があります。 |

| 通信費(スマホ・ネット) | 10,000円~15,000円 | 格安SIMなどで節約可能です。 |

| 保険料(生命保険・学資保険など) | 10,000円~20,000円 | 離婚を機に見直す人が多いです。 |

| 日用品・雑費 | 10,000円~15,000円 | トイレットペーパー、洗剤など 生活必需品。 |

| 子どもの教育費・習い事 | 10,000円~30,000円 | 公立か私立か、塾の有無で大きく変わります。 |

| その他(医療費、交際費、被服費など) | 20,000円~30,000円 | 予備費として考えておくと安心です。 |

| 合計 | 175,000円~285,000円 |

※総務省統計局 家計調査などを参考に作成。あくまで目安です。

こちらはあくまで一般的な目安です。

離婚後の生活費シミュレーションなどを参考に、ご自身の状況に合わせて計算してみましょう。

| 項目 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| あなたの給与(パート・正社員) | 80,000円~200,000円 | 手取り額で考えます。 |

| 養育費 | 40,000円~80,000円 | 夫婦の収入や子どもの年齢で決まります。 |

| 児童扶養手当など公的支援 | 0円~44,140円(全部支給の場合) | 所得制限があります。 |

| 合計 | 120,000円~324,140円 |

こうして見ると、「出ていくお金」と「入ってくるお金」のバランスが、いかにギリギリかが分かります。

だからこそ、離婚時に一時金として受け取れる「財産分与」や「慰謝料」、そして老後の支えとなる「年金分割」が非常に重要になるのです。

離婚時に決めるべきお金!4つの種類と位置づけ

離婚の話し合いでは、主に以下のお金について決めることになります。

それぞれがどんな性質のお金なのか、ここでしっかり整理しておきましょう。

離婚原因がどちらにあっても関係なく、公平に分けるお金です。

これが離婚後の生活を立て直すための最も重要な元手になります。

不倫やDVなど、離婚原因を作った側が支払うお金です。

すべての離婚で発生するわけではありません。

親権者でない親が、子どもが自立するまで支払う義務のあるお金です。

これは夫婦のためではなく、あくまで「子どもの権利」です。

婚姻期間中の厚生年金を分けて将来の受給額を増やす制度です。

特に専業主婦やパートだった方にとって、老後の生命線となり得ます。

これらに加え、別居してから離婚が成立するまでの生活費として「婚姻費用」を請求できる権利もあります。

収入の多い側が少ない側を扶養する義務に基づくもので、これも重要な権利です。

いかがでしょうか。

漠然としていた「お金の不安」が、少しだけ具体的な項目に分解できたのではないでしょうか。

次の章からは、これらの項目を一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

2 財産分与──夫婦で築いた財産はどう分けられる?

財産分与は、離婚後のあなたの生活基盤を築く上で、最も重要な柱となります。

・夫の稼ぎで買ったものだから、、、

・全部、夫名義だから私には関係ない

そんな風に考えていませんか?

前述しましたが、実はそれは大きな誤解なんです。

財産分与の基本を、ここでしっかりと押さえましょう。

財産分与の対象になる財産・ならない財産

財産分与の対象となるのは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)」です。

名義がどちらになっているかは関係ありません。

専業主婦の家事や育児といった貢献も、財産形成への「協力」と見なされるのです。

| 対象になる財産 | 概要 |

|---|---|

| 預貯金 | 夫婦どちらかの名義の口座でも、結婚後に増えた分は対象です。 子どもの名義の口座でも、原資が夫婦の収入であれば対象となることが多いです。 |

| 不動産 | マイホーム(土地・建物)、マンションなど。 ローン残があれば評価額から差し引き。 |

| 車 | 夫婦や家族が使うために購入した自動車。 趣味用でも結婚後の購入なら対象。 |

| 保険 | 生命保険や学資保険などの解約返戻金。 |

| 有価証券 | 株式、投資信託など。証券口座の名義は関係なし。 |

| 退職金・年金 | すでに支払われた退職金や、将来支払われる可能性が高い退職金も対象になり得ます。 |

| 家具・家電 | テレビ・冷蔵庫はもちろん、高価な美術品なども含まれます。 |

・結婚前から持っていた預金や財産

・親から相続した遺産

・個人的に贈与された財産

これらのものは対象外です。

例えば、結婚前にあなたが貯めた100万円はあなたのもの。

結婚後に夫が親から相続した土地も夫のものです。

これらは分与の対象にはなりません。

分け方の原則「2分の1ルール」

財産分与は法律上、「婚姻中の夫婦の協力によって築いた財産を、各自の貢献度に応じて分ける」とされています。

そしてそれは、

・夫が収入を得るために働きに出る

・妻が家事や育児を担う

というように、夫婦それぞれが違う形で家庭に貢献していると考えられます。

そこで裁判所は、家事・育児も経済活動と同じくらいの価値があると評価するのです。

そのため、ほとんどのケースで貢献度は同等と判断され、 夫婦で2分の1ずつに分けるのが原則になっているんです。

とはいえ、例外もゼロではありません。

例えば

・婚姻期間がごく短い(数か月~1年程度で別居・離婚になった)

・夫が会社を起業し、特別なスキルや資金で財産を築いたが、妻の生活上の関与がほとんどなかった

・結婚前の預金を住宅購入の頭金に使った

こうした場合には、6:4や7:3といった割合に修正されることもあります。

ただし実際の家庭裁判所の運用では、

・婚姻期間がある程度長い

・夫婦の一方が専業主婦(主夫)だった

一方の収入が突出していても、他方が家事・育児を担っていた

このような場合は、ほぼ例外なく「2分の1ずつ」と判断されます。

よくある誤解と現実

QAの形で書いておきますね。

- 夫名義の預金や不動産は、夫のものでしょう?

- いいえ。婚姻期間中に得た収入を元にしているのであれば、名義が誰であれ「共有財産」です。

- 住宅ローンが残っている家は、財産じゃないですよね?

- いいえ。家の評価額からローン残高を差し引いた金額がプラスであれば、そのプラス分が財産分与の対象になります。

例えば、家の価値が3000万円でローンが2000万円残っているなら、差額の1000万円が分与対象です。

逆に、ローン残高の方が多い「オーバーローン」の場合は、財産価値はゼロと見なされますが、家の処分方法などを話し合う必要があります。

- ローン残高のほうが大きい場合は?

- 「オーバーローン」と呼ばれ、財産価値はゼロ。

ただし、処分や今後の住居の話し合いは必要になります。

【事例】「夫名義の通帳なんて見せてもらえない」と諦めかけていた祥子さん

祥子さんは結婚23年目。

お子さんは大学生と高校生。

結婚以来、家計はすべて夫任せで、夫の給与が振り込まれる通帳を見たこともありませんでした。

離婚を考えても、財産なんて何もない。

パート代だけじゃ生きていけない。

と、ご相談に来られた当初は涙ぐんでいました。

私は祥子さんに「財産分与は名義に関係なく、公平に分ける仕組み」であることを伝えました。

さらに弁護士が介入することで、金融機関に「弁護士会照会」をかけて口座残高や保険の有無を確認できることも説明しました。

手続きを進めた結果、夫名義の口座に祥子さんが想像していた以上の預金があること、そして夫が祥子さんに内緒で個人年金保険に加入していたことが判明しました。

最終的に、祥子さんは預貯金と保険解約返戻金の半分にあたる約800万円の財産分与を受けることができました。

知っているかどうかで、こんなに人生が変わるんですね!

と、最後に見せてくれた笑顔が、私にとっても忘れられない出来事です。

財産分与は、離婚後の人生を再スタートさせるための大切な資金です。

もし「うちの場合はどうなんだろう?」と疑問があれば、まずは状況を整理するだけでも構いません。

お気軽にお問い合わせください。

専門家に話すことで、思い込みや誤解がほどけることは本当に多いのです。

大切なのは、「私にも権利があるんだ」ということを知ること。

それだけでも大きな一歩です。

一人で抱え込まず、私たち専門家にお話しください。

気持ちを整理するだけでも、道は開けてきます。

メールでもラインでもお問い合わせは受け付けていますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

3 慰謝料──「不倫やDVがないと請求できない」って本当?

離婚したら、当然慰謝料ってもらえるんですよね?

こういった質問を頂くことが意外によくあります。

けれど現実は、そう単純ではありません。

むしろ「もらえないケース」の方が多いのが現実です。

この章では、慰謝料について詳しく解説していきます。

慰謝料が認められるケース・認められないケース

慰謝料とは、相手の「不法行為」によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。

ポイントは、法律上の「不法行為」と認められるかどうか、という点です。

| 慰謝料が認められやすいもの | 概要 |

|---|---|

| 不貞行為(不倫・浮気) | 配偶者以外の人と肉体関係を持つこと。 これが最も典型的なケースです。 |

| DV(身体的暴力)・モラハラ(精神的暴力) | 殴る蹴るといった暴力はもちろん、人格を否定するような暴言を繰り返し浴びせられることも含まれます。 |

| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく生活費を渡さない、一方的に家を出て帰ってこないなど、夫婦の協力・扶助義務に違反する行為。 |

| 正常な性交渉の拒否 | 事情次第では慰謝料の対象と判断される場合があります。 |

| 慰謝料が認められにくいもの | 概要 |

|---|---|

| 性格の不一致 | 「価値観が合わない」「話が合わない」といった理由だけでは、どちらか一方に非があるとは言えず、不法行為とは見なされにくいのが現実です。 |

| お互いに原因がある場合 | 例えば、夫婦喧嘩がエスカレートしてお互いに暴言を吐いた、といったケースでは、慰謝料請求が難しくなります。 |

| すでに夫婦関係が破綻した後の不貞行為 | 長期間の別居後など、実質的に夫婦関係が終わっている状況で相手が別の人と交際を始めても、慰謝料は認められないことが多いです。 |

相場と証拠の重要性

慰謝料の金額に明確な基準はありませんが、離婚原因や婚姻期間などを考慮して、数十万円から300万円程度に収まることが多いのが実情です。

そして、慰謝料請求で何よりも重要なのが「証拠」です。

ラブホテルに出入りする写真、肉体関係を推認させるメールやLINEのやり取り。

暴言を録音した音声データ、怪我の写真、医師の診断書、心療内科への通院記録、詳細な日記。

証拠がなければ、相手が「そんなことはしていない」と否定した場合、水掛け論になってしまいます。

感情的になる前に、まずは冷静に証拠を集めることが肝心です。

「精神的にしんどい」だけで足りるのか?

長年のすれ違いで、もう精神的に限界なんです。

こうした声は本当に多く寄せられます。

しかし、残念ながら、慰謝料が認められるには、「つらい」という主観だけでは足りません。

あなたの感情だけでは不十分で、「相手の行為が、社会通念上許されないレベルの権利侵害である」と客観的に証明する必要があります。

だからこそ、あなたが抱えている苦しみが、法律上は評価されにくいという現実があります。

ただし、一つ一つの言動は小さくても、それが長期間、執拗に繰り返されることで「不法行為」と認められるケースも増えています。

ここでは、慰謝料が認められたケースと、あえて慰謝料にこだわらなかったケースをお話しします。

【不法行為と認められた事例】「ただの小言」だと思っていた栞さん(50代・専業主婦)

栞さんは、夫から毎日のようにこんな言葉を浴びていました。

・お前は本当にダメだな

・誰のおかげで飯が食えてるんだ

時には食事の味に文句をつけられ、子どもの前でも否定され続ける。

殴られたり大声を出されたりはしませんでしたが、20年以上こうした言葉を受け続けた結果、栞さんは自分に自信を失い、気づけば笑うことがなくなっていました。

子どもが家を出て、夫婦二人きりになり、食卓で並んでいても、もう一言も会話がない。

このままじゃ、自分が壊れてしまう

そう思った栞さんは、心療内科を訪れ、不眠や気分の落ち込みで通院するようになりました。

しかし容態は一向に改善されず「夫婦げんかの延長みたいなものだし、自分が弱いだけだ」と自分を責め続けていたそうです。

ある時、やはり心の限界で、ついに離婚を考え、私の法律相談へいらっしゃいました。

私ひとりで生活していけるんでしょうか?

家計を整理し、財産分与や年金分割の見込みを一緒に数字に置き換えていくと、なんとか生活できそうな道筋が見えてきます。

そこで少し安心された栞さんでしたが、話を進めるうちに、長年の言葉の積み重ねによる苦しみも改めて浮かび上がってきました。

詳しく振り返ると、夫からの暴言がLINEに残っていたり、心療内科の診断書も手元にありました。

これは単なる「夫婦げんかの延長」ではなく、長期にわたるモラハラとして慰謝料の対象になり得るものでした。

最終的に、財産分与と年金分割に加え、慰謝料も受け取ることができました。

その結果、栞さんの新しい生活を支える資金は、彼女が想像していたよりもずっと大きなものになりました。

【慰謝料にこだわらなかった事例】「時間」を選んだ馬場さん(52歳・専業主婦)

馬場さんの夫は、外面は良いものの、家では馬場さんの人格を否定するような言葉を投げかけることが長年続いていました。

馬場さんは心身ともに疲れ果て、離婚を決意。

日記や一部の録音を証拠として持参されました。

法的にはモラハラとして慰謝料を請求できる可能性はありましたが、夫は絶対に非を認めないタイプ。

裁判になれば1年以上かかることも予想されました。

これ以上、あの人と関わる時間を1分でも減らしたい。

お金よりも、穏やかな時間を早く取り戻したいんです。

馬場さんのその言葉に、私は慰謝料請求には固執せず、その代わりに財産分与を少しでも有利に進め、早期に協議離婚を成立させる方針に切り替えました。

結果、ご相談から4ヶ月で離婚が成立。

馬場さんは

慰謝料を取るためのエネルギーを、新しい生活を始めるエネルギーに使えて本当に良かった。

と、晴れやかな表情で語ってくれました。

慰謝料は、必ずしも幸せの絶対条件ではない。

馬場さんの選択は、私にそのことを改めて教えてくれました。

慰謝料は、あなたの受けた心の傷に対する正当な権利です。

しかし、それに固執することで、かえって心が消耗し、新しい一歩が遅れてしまうこともあります。

何が自分にとって一番大切なのか、一度立ち止まって考えてみることも重要です。

4 養育費──子どもの未来を守るお金

未成年のお子さんがいらっしゃる場合、養育費は離婚後の生活設計において極めて重要な要素です。

そして、何よりも先に知っておいていただきたいのは、「養育費は、親のためではなく、子どものための権利である」ということです。

・夫に迷惑をかけたくないから

・早く離婚したいから、養育費はいりませんと言ってしまった

そんな風に、母親であるあなたが遠慮したり、諦めたりしてはいけないお金、それが養育費です。

養育費は「子どもの権利」

養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要な衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費など、生活全般にかかるお金を指します。

これを支払うのは、親として当然の義務です。

離婚して親権者でなくなったとしても、親子である事実に変わりはなく、扶養義務がなくなるわけではありません。

ですから、養育費の請求は、あなたの感情や元夫との関係性とは切り離して、「子どもの代理人として、子どもの権利を主張している」という意識を持つことが大切です。

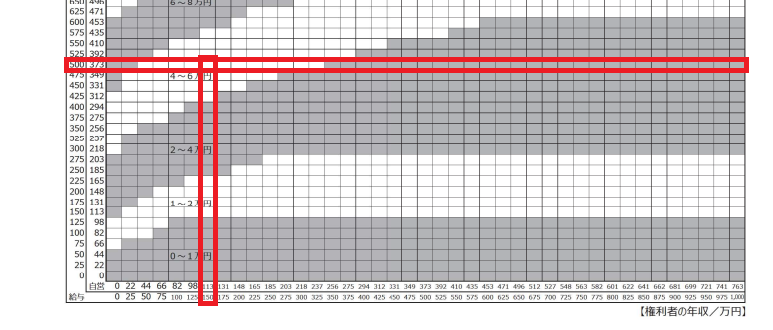

相場の目安:家庭裁判所の「養育費算定表」

養育費の金額は、基本的には夫婦間の話し合いで決めますが、その際の客観的な目安となるのが、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」です。

算定表は次の要素から金額を導きます。

・支払う側(義務者)の年収

・受け取る側(権利者)の年収

・子どもの人数と年齢

たとえば、

・夫(義務者)の年収:500万円(給与所得者)

・妻(権利者)の年収:150万円(パート収入)

・子ども:1人(10歳)

この場合、算定表(表1:養育費・子1人表(子0~14歳))を見ると、夫の年収500万円の縦軸と、妻の年収150万円の横軸が交差するあたりは、「4~6万円」のゾーンになります。

これが、月々の養育費の目安となります。

ただし、これはあくまで標準的なケースです。

子どもが私立学校に通っている、病気で医療費がかかる、といった特別な事情があれば、この金額に上乗せして請求することも可能です。

よくあるトラブルと、それを防ぐ方法

養育費で最も多いトラブルは、残念ながら「不払い」です。

厚生労働省の調査(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)によると、養育費を「現在も受けている」母子世帯は28.1%に留まり、一度も受け取ったことがない世帯も半数以上にのぼります。

これは、子どもの権利が脅かされている深刻な事態です。

離婚時に取り決めた養育費の金額、支払期間、支払方法などを、単なる口約束や夫婦間で交わした合意書で終わらせてはいけません。

必ず、公証役場で「公正証書」を作成しましょう。

話し合いで養育費の金額が決まらない場合や、相手が話し合いにすら応じない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。

調停で合意できれば「調停調書」が作成され、これも公正証書と同じく強制執行が可能な効力を持ちます。

養育費は、子どもの健やかな成長と未来への可能性を支える、かけがえのない「投資」です。

離婚という親の都合で、子どもがその権利を奪われることがあってはなりません。

子どもの未来を守るためにも、専門家の力を借りて、確実な形で取り決めを行うことが何よりも大切です。

子供がいる場合の離婚手続きについて、詳しく知りたい方は以下記事で紹介しているので参考にしてみてください。

【2025年版】離婚したいけど何から始めればいい?準備から手続きまで弁護士が完全ガイド

【2025年版】離婚したいけど何から始めればいい?準備から手続きまで弁護士が完全ガイド

5 年金分割──見落としがちな老後のお金

年金とか、老後のことなんて、まだ考えられない

目の前の生活で精一杯のときに、そう思うのは無理もありません。

しかし、40代、50代の離婚で絶対に見落としてはいけないのが、この「年金分割」です。

特に、長年専業主婦やパートとして家庭を支えてきたあなたにとって、これは老後の生活を支える命綱になり得る制度です。

厚生年金は分割できる!専業主婦の権利

日本の公的年金は、基本的に2階建て構造になっています。

20歳以上の全国民が加入。分割の対象にはなりません。

会社員や公務員が加入。

この部分が年金分割の対象です。

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金を離婚時に分割する制度です。

これは、婚姻期間中の厚生年金保険料は、給与から天引きされている夫だけでなく、それを支えた配偶者も共同で納付したものだ、という考え方に基づいています。

つまり、あなたが専業主婦で厚生年金を払っていなくても、夫が納めた厚生年金の一部を受け取る権利があるのです。

これも財産分与と同じく、あなたの貢献に対する正当な権利です。

合意分割と3号分割の違い

年金分割には、2つの種類があります。

すべての夫婦が対象です。

婚姻期間中の厚生年金記録を、夫婦の話し合いによって分割します。

分割割合は最大で2分の1です。

話し合いで合意できなければ、家庭裁判所の手続きで割合を決定します。

専業主婦だった期間がある妻が対象となります。

2008年4月1日以降の、夫に扶養されていた期間について、相手の合意がなくても、請求すれば自動的に夫の厚生年金記録の2分の1が分割されます。

多くの場合、この2つを組み合わせて手続きを行います。

例えば、2008年3月31日以前の婚姻期間については「合意分割」で、2008年4月1日以降の専業主婦期間については「3号分割」で、という形です。

【注意!】年金分割の請求期限は、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。

この期間を過ぎると請求できなくなってしまうので、絶対に忘れないようにしましょう。

50代女性にとって年金分割が特に重要な理由

なぜ、40代、50代のあなたにとって年金分割が重要なのでしょうか。

それは、老後の収入源を自力で確保する時間が限られているからです。

20代や30代で離婚した場合、その後正社員として長く働くことで、自分自身の厚生年金を積み増していく時間があります。

しかし、50歳で離婚した場合、定年までの期間は10年~15年ほど。

専業主婦だった方が、そこから十分な老後資金を稼ぎ、厚生年金を積み上げるのは非常に困難です。

年金分割をしないと、あなたが将来受け取れる年金は、ごくわずかな国民年金(基礎年金)だけになってしまう可能性があります。

年金分割をしても老後が安泰とは限りませんが、それでもこの制度を使わない手はありません。

老後の安心のために、必ず手続きを行いましょう。

具体的な分割額を知りたい場合は、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求することで、分割した場合の年金見込額を確認することができます。

ここまで読み進めてみて、いかがでしょうか。

「思っていたよりも制度が整っているんだ」と感じられた方もいれば、「仕組みは分かったけれど、それだけで暮らしていけるのかな」と、まだ心細さを抱いている方も多いと思います。

だからこそ、次の章では 制度や貯金に頼るだけではなく、あなた自身の力で収入を得る道 に目を向けていきましょう。

私にもできる と思える選択肢を一緒に見つけていきましょう。

6 専業主婦だったあなたでも働ける?

私には何のスキルもないし、ずっと専業主婦でパート経験しかないのに、今さら正社員なんて無理でしょう?

ご相談の場で、多くの方がそうおっしゃいます。

確かに、離婚後の仕事探しは簡単ではありませんが、利用できる制度を知り、視点を変えれば、意外と道は簡単に開けるかもしれません。

離婚後の就職・再就職の現実

専業主婦やパート経験しかない方にとって、ブランクは大きな壁のように感じられるかもしれません。

ですが実際には

・需要の高い分野(介護・保育・販売・事務など)では、未経験からの受け入れも増えている

・研修制度や資格取得をサポートする仕組みが整ってきている

・フルタイムに限らず、短時間から始める選択肢もある

など、働き方は多様化しています。

さらに、働くことは、単に収入を得るためだけではありません。

社会とのつながりを持ち、誰かの役に立っているという実感を得ることは、離婚後の孤独感を和らげ、自信を取り戻すための大きな一歩になります。

「副収入」「在宅ワーク」という新しい選択肢

いきなりフルタイムの正社員が難しくても、今の時代、働き方は多様化しています。

あなたの経験やスキルが、思わぬ形で収入につながるかもしれません。

| 働き方の例 | 概要 |

|---|---|

| スキルを活かす | 経理の経験があれば会計ソフトの入力代行、文章を書くのが好きならWebライターなど。 |

| 経験を活かす | 子育ての経験を活かしてベビーシッターや家事代行サービス。 |

| 趣味を活かす | ハンドメイド作品をネットで販売する。 |

| 在宅ワーク | データ入力、クラウドソーシング、オンライン講師など |

最初は小さな一歩でも構いません。

月数万円の副収入があるだけでも、心の余裕は大きく変わります。

何より、「自分の力で稼いだ」という経験が、大きな自信につながるはずです。

次に、公的支援サービスを紹介していきます。

これらの支援を積極的に活用することで、生活もだいぶ楽になると思います。

シングルマザー(ひとり親家庭)が使える公的支援

お子さんを育てていく場合、様々な公的支援が用意されています。

お住まいの市区町村の窓口で相談しましょう。

| 公的支援 | 概要 |

|---|---|

| 児童扶養手当 | ひとり親家庭に支給される最も代表的な手当。 所得に応じて月額最大44,140円(第1子、全部支給の場合)が支給されます。 |

| ひとり親家庭等医療費助成制度 | 親と子の医療費の自己負担分が助成される制度。 自治体によって内容が異なります。 |

| 就学援助制度 | 学用品費や給食費など、小中学校にかかる費用の一部を援助してもらえます。 |

| 自立支援教育訓練給付金 | 指定された教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部が支給されます。 看護師や介護福祉士などの資格取得に活用できます。 |

| 高等職業訓練促進給付金等事業 | 資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合、生活費の負担を軽減するために給付金が支給されます。 |

| 公営住宅への優先入居 | 所得が低いひとり親家庭は、公営住宅に優先的に入居できる場合があります。 |

制度の詳細は、お住まいの自治体の窓口やこども家庭庁のサイトでご確認ください。

7 お金と気持ち──数字だけでは語れない生きる力

ここまで、お金に関する具体的な話をしてきました。

しかし、離婚の問題は、数字だけでは割り切れない「気持ち」の問題が深く関わっています。

特に、「お金が不安だから離婚できない」という言葉の裏には、複雑な心理が隠れていることが多いのです。

「お金が不安」の裏にある本当の気持ち

「お金が不安」という言葉は、とても分かりやすい理由に見えます。

でも、その裏にはこんな気持ちが潜んでいることが多いのです。

| 本当の気持ち | 概要 | 向き合うためのヒント |

|---|---|---|

| 変化への恐怖 | 長年続いた生活が根底から変わることへの、漠然とした恐れ。 | 変化を「すべてが一度に変わる」と思うと怖くなります。 まずは「家計の把握」や「住まいの見直し」など、小さなことから始めてみましょう。 |

| 孤独への不安 | 一人で生きていくこと、社会から孤立してしまうことへの寂しさ。 | 趣味のサークルや地域の講座に参加する、同じ立場の人とつながる場を探すなど、「一人だけではない」と実感できる環境を持つことが支えになります。 |

| 自己肯定感の低さ | 「私なんて、一人では何もできない」という、自分自身への不信感。 | 家事や子育て、これまでやってきたことを「スキル」として書き出してみましょう。 誰かに話すだけでも「それって立派な力ですね」と言われ、自分を認めやすくなります。 |

| 罪悪感 | 「安定した生活を壊してしまう」という、家族に対する申し訳なさ。 | 離婚は壊すことではなく、あなたの人生を選び直すこと。 罪悪感を一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に話すことで「これはわがままじゃない」と整理できます。 |

お金の問題は、具体的で分かりやすい「不安の理由」です。

しかし、その奥にある本当の気持ちと向き合わない限り、いくらお金の計算をしても、心は晴れないかもしれません。

罪悪感と向き合う方法について、以下記事でも書いていますので、興味がある方はみてみてください。

「離婚したいなんて、私のわがままなのかな?」その罪悪感の正体と向き合う方法

「離婚したいなんて、私のわがままなのかな?」その罪悪感の正体と向き合う方法

・この家も車も、夫が稼いだお金で買ったもの。

・私は何も貢献していないから何も言う権利がない。

長年、夫の収入で生活してきた女性が陥りやすいのが、このような思い込みではないでしょうか。

けれども、それは法的にも現実的にも正しくありません。

あなたが家を守り、子育てをし、夫を支えてきたからこそ、その財産は築かれました。

それは紛れもなく「夫婦のお金」であり、あなたは胸を張ってその半分を請求する権利があります。

「夫のお金」ではなく 「夫婦で築いた共有財産」。

そう捉え直すことは、経済的権利を守るだけでなく、あなた自身の尊厳を取り戻すための大切なステップです。

こうしてみると「お金の不安」の裏には数字では測れない気持ちが潜んでいることがわかります。

そして、その気持ちに一つずつ向き合うことで、「お金がないから無理」ではなく「私はどう生きたいか」に視点を移すことができるのです。

そのことを、私自身が強く感じたエピソードがあるので、ここで紹介させてください。

【事例】「自分のお金」でコーヒーを飲んで涙した若菜さん(50歳・パート)

若菜さんは、離婚後、財産分与で得たお金を元手に、小さなアパートで一人暮らしを始めました。

そして、初めて自分のパート代で稼いだお金で、カフェに入り、一杯のコーヒーを注文したそうです。

結婚しているときは、夫のお金でコーヒーを飲むことに、どこか罪悪感がありました。

『贅沢かな』って。

でも、その日飲んだコーヒーは、初めて『自分のお金』で、自分のためだけに買ったものだったんです。

たった500円のコーヒーなのに、飲んだ瞬間、涙が止まらなくなって。

『私、自分自分の力で生きてるんだ』って、初めて実感できたんです

若菜さんのこのお話は、私に「お金を持つ」ことの本当の意味を教えてくれました。

それは、「自分の人生を、自分でコントロールしている」という感覚、つまり「自己決定権」を取り戻し、自己肯定感を育むことなのです。

お金と向き合うことは、あなたがこれまでの人生で果たしてきた役割を正当に評価し、これからの人生を自分の足で歩いていくための「生きる力」を、その手に取り戻す作業なのです。

8 離婚に向けてお金の準備をするときのステップ

よし、少し考えてみよう

そう思えたら、それは素晴らしい一歩です。

ここでは、具体的に何から手をつければいいのか、4つのステップに分けて解説します。

焦らず、できることから始めてみましょう。

大切なことなので繰り返しますが、「準備をすること=必ず離婚する」ではありません。

これは、あなたの人生の選択肢を広げ、いざという時に自分を守るための「お守り」作りです。

関係を修復する道を選んだとしても、家計を把握しておくことは、決して無駄にはなりません。

ステップ1:家計の現状把握(財産のリストアップ)

まずは、敵を知ることから。

家計全体の診断をしてみましょう。

分かる範囲で構いませんので、ノートに書き出してみてください。

夫の月収・年収(給与明細や源泉徴収票があればベスト)

あなたの収入

預貯金(夫婦、子ども名義すべて)

不動産(登記簿謄本や固定資産税評価証明書)

生命保険(解約返戻金額)

車(おおよその査定額)

株式・投資信託など

毎月の生活費(家賃、光熱費、食費、保険料など)

住宅ローン(残高証明書)

自動車ローン

カードローン・キャッシングなど

全体像が見えるだけで、漠然とした不安が「解決すべき課題」に変わります。

ステップ2:必要なお金を試算する

次に、離婚後の生活をシミュレーションします。

悲観的になりすぎず、現実的に考えましょう。

| 本当の気持ち | 概要 |

|---|---|

| 当面の生活費(3ヶ月~半年分) | 離婚直後は、仕事探しや手続きで収入が不安定になりがちです。 最低でも3ヶ月、できれば半年分の生活費(ステップ1の支出を参考に)があると、心に余裕が生まれます。 |

| 新生活の初期費用 | アパートを借りるなら敷金・礼金、引っ越し代、家具・家電の購入費など。 50万~100万円程度は見ておくと安心です。 |

| 1年後、5年後のライフプラン | 子どもの進学など、近い将来に必要となる大きなお金もリストアップしておきましょう。 |

ステップ3:証拠・書類の確保

話し合いがこじれたとき、あなたを守ってくれるのは客観的な資料です。

感情的になる前に、冷静に確保しておきましょう。

夫の給与明細、源泉徴収票(過去2~3年分)

預金通帳(コピーや写真でも可)

不動産の登記簿謄本

保険証券

住宅ローンの返済予定表

不貞行為の証拠(メール、写真など)

DV・モラハラの証拠(日記、録音、診断書など)

これらの書類は、相手に知られずに確保することが重要です。

安全な場所に保管しておきましょう。

ステップ4:専門家に相談する

一人で抱えきれなくなったら、それは専門家を頼るサインです。

相談のベストタイミングは「離婚を切り出す前」が最も効果的です。

切り出す前に相談することで、有利な交渉の進め方や、集めておくべき証拠について具体的なアドバイスがもらえるはずです。

まずはそこで、あなたの状況を話し、弁護士との相性を確かめてみるのが良いでしょう。

「こんなこと相談していいのかな?」なんて思う必要はありません。

私たち専門家は、あなたの物語を聞くことから仕事を始めます。

ここまで読み進めてくださり、本当にありがとうございます。

もしかしたら、頭の中が情報でいっぱいかもしれませんね。

でも、たくさんの情報をインプットしたことで、以前より少しだけ、ご自身の状況を客観的に見られるようになったのではないでしょうか。

もし、この記事を読んで、「私の場合はどうなんだろう?」「やっぱり一人で考えるのは難しい」と感じたら、ぜひ一度、私にお話を聞かせてください。

「話す」ことで、心は軽くなります。

一人で抱え込まず、その重荷を少しだけ私に分けてみてください。

メールでもラインでもお問い合わせは受け付けていますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

9 さいごに

長い道のりでしたが、最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

この記事を通して、私がいちばん伝えたかったこと。

それは、「お金を理由に、あなたの人生を諦めないでほしい」ということです。

離婚を選ぶにしても、関係修復の道を探るにしても、お金の知識は、あなた自身と、あなたの大切な人の未来を守るために必要不可欠なものです。

・「夫のお金」ではなく「私たちのお金」と捉え直すこと。

・「子どもの権利」として、養育費を正しく主張すること。

・「老後の自分」のために、年金分割という権利を知っておくこと。

これらのお金と向き合う作業は、単なる計算ではありません。

それは、あなたがこれまで築いてきた人生の価値を認め、これからの人生の舵を自分自身で握るための、尊いプロセスです。

40代、50代は、決して人生の終わりではありません。

むしろ、子どもが手を離れ、「妻」「母」という役割から少しだけ自由になり、「一人の人間としての自分」の人生を再び歩み始める、素晴らしい再出発のステージです。

その大切な岐路で、お金の不安があなたの選択肢を狭めてしまうとしたら、それはあまりにも悲しいことです。

こんな曖昧な理由で、離婚を考えていいのでしょうか?

もしあなたが今もそう思っているなら、私は何度でも言います。

はい、当然です。

あなたのその気持ちは、何よりも大切にされるべきものです!

一人で抱え込まないでください。

信頼できる友人、家族、そして私たちのような専門家、誰でもいい、まずはあなたの気持ちを言葉にして話すことから始めてみてください。

あなたの人生は、あなたのものです。

あなたが心から笑える未来を選び取る勇気に、そっと寄り添えたらと、心から願っています。